* A Distributed Proofreaders Canada eBook *

This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.

This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.

Title: Le Dimanche des Enfants-Tome 7 (Le Dimanche des Enfants #7)

Date of first publication: 1840

Editor: Janet, Louis (Madame Veuve)

Author: Foa, Eugénie

Author: De Sainte-Marguerite

Author: De Somerville, Jules

Author: Des Essards, Gustave

Author: Saunders, Lucy

Author: D***, H.

Author: Foster, James

Author: Guérin, Léon

Author: De Rossmalen

Author: de Toureil, Louis

Author: Amiel, L.

Author: Midy, Th.

Author: Brunne, Claire

Author: Charles-Malo

Author: Anonyme

Illustrator: Emy, H.

Date first posted: February 16, 2026

Date last updated: February 16, 2026

Faded Page eBook #20260227

This eBook was produced by: Marcia Brooks, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net

This file was produced from images generously made available by Internet Archive.

LE DIMANCHE

DES ENFANTS

——————

Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins,

près le Pont-Neuf

LE DIMANCHE

DES ENFANTS

JOURNAL

DES RÉCRÉATIONS

Tome Septième.

PARIS

MADAME VEUVE LOUIS JANET, LIBRAIRE-EDITEUR,

RUE SAINT-JACQUES, 39.

TABLE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

| Pages | |||

| Histoire de Bébé | 1 | Léon Guérin. | |

| Le petit domestique du collège de Navarre | 6 | Mme Eugénie Foa. | |

| Les deux pupilles de lord Aresvood | 20 | Gustave des Essards. | |

| Le jeune mousse | 30 | de Roosmalen. | |

| L’onguent miton-mitaine | 39 | Mlle Lucy Saunders. | |

| Don Juan d’Autriche | 47 | Mme de Sainte-Marguerite. | |

| Petit-Pierre ou le dénicheur d’oiseaux | 57 | Louis de Toureil. | |

| Les Peaux-Rouges du Labrador | 70 | James Forster. | |

| L’enfance de Mozart | 79 | Léon Guérin. | |

| Le marchand forain | 88 | Gustave des Essards. | |

| Le petit saint | 104 | Mme Eugénie Foa. | |

| Le fils du Maréchal d’Ancre | 113 | L. Amiel. | |

| Le nécessaire et le superflu | 120 | Mlle Lucy Saunders. | |

| Un honnête jeune homme | 127 | Th. Midy. | |

| Un prix de vertu | 141 | H** D***. | |

| André le savoyard | 147 | Jules de Somerville. | |

| Les deux frères | 157 | Claire Brunne. | |

| Les Chinois de Maimatchin | 169 | Anonyme. | |

| Les animaux qui parlent | 174 | Charles-Malo. | |

| Le conducteur de l’aveugle | 188 | Mme Eugénie Foa. | |

| La tour de Mayenne | 197 | James Forster. | |

| Tout pour une bague | 202 | Mlle Lucy Saunders. | |

FIN DE LA TABLE.

LISTE

DES VIGNETTES DE CE VOLUME

DESSINS

de m. H. Emy.

| Pages | ||

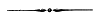

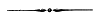

| 1. | Le petit domestique du collège de Navarre | 7 |

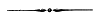

| 2. | Les deux pupilles de lord Aresvood | 20 |

| 3. | L’onguent miton-mitaine | 39 |

| 4. | Petit-Pierre ou le dénicheur d’oiseaux | 57 |

| 5. | Les Peaux-Rouges du Labrador | 70 |

| 6. | Le marchand forain | 88 |

| 7. | Le petit saint | 104 |

| 8. | Le nécessaire et le superflu | 120 |

| 9. | Un honnête jeune homme | 127 |

| 10. | André le savoyard | 147 |

| 11. | Les deux frères | 157 |

| 12. | Les animaux qui parlent | 174 |

| 13. | Le conducteur de l’aveugle | 188 |

LE

DIMANCHE DES ENFANTS

JOURNAL DES RÉCRÉATIONS.

Bien que Nicolas Ferry ait été le favori d’un roi, sa destinée fut des plus malheureuses ; car, n’est-ce point un malheur que de se savoir homme et de ne pas compter parmi les hommes ? N’est-ce pas un malheur aussi que de voir les autres créatures humaines s’élever par le travail, se distinguer par des services rendus à la société, quand soi-même on ne peut ni travailler, ni rendre aucun service, quand il faut rester le jouet des autres et être à jamais un objet de pitié ? Celui dont nous voulons parler eut des envieux peut-être, attendu que la faveur d’un souverain excite toujours l’envie ; il eut des admirateurs, sans doute ; mais l’admiration qu’il fit naître n’avait rien d’honorable pour l’homme moral ; elle se rapportait tout entière à la physionomie singulière de l’individu ; c’étaient et l’exiguité de son corps, et la délicatesse de ses membres, et la faiblesse de sa voix, qui excitaient la surprise ; on s’étonnait de voir vivre une si frêle créature, comme on est étonné quand on voit un ouvrage d’une délicatesse extrême sortir, sans être brisé, des mains de l’ouvrier qui l’a formé.

Charles Perrault, cet ami de tous les enfants de son siècle et des enfants de tous les siècles à venir, semble avoir pressenti l’existence de Nicolas Ferry, quand il écrivit l’histoire du Petit Poucet. Bien entendu qu’il ne s’agit là que de la taille de notre héros.

C’est à Plaines, le 13 novembre 1741, que naquit le favori du roi de Pologne, Stanislas. On dit que la bonne villageoise qui fut sa mère, avait eu sans cesse devant les yeux une figure de cire, haute d’un demi-pied environ, qui représentait l’Enfant Jésus dans sa crèche. On ajoute que le petit Nicolas était, en tout point, semblable à cette image de Notre-Seigneur. La maman avait préparé pour son nouveau-né une belle layette, avec des brassières et des bonnets de dimension ordinaire ; mais rien de tout cela ne put servir pour habiller le nouveau-né, et, sans une petite fille qui consentit à prêter les habits de sa poupée, on n’aurait rien trouvé d’assez petit pour aller à la taille de cet enfant.

Quand il fut question de présenter Nicolas Ferry au baptême, on se trouva fort embarrassé ; c’était une si petite créature, qu’on n’osait pas même le porter sur les bras. Une mère est toujours ingénieuse lorsqu’il s’agit du bien-être de son enfant : la villageoise ne trouva rien de mieux que de faire, au chétif marmot, un petit lit de filasse dans un sabot, et c’est ainsi qu’il fut porté à l’église. Le sabot rembourré devint le berceau de Nicolas Ferry ; et, à l’âge de six mois, ce lit était encore assez grand pour lui. Il avait une bouche si petite, oh ! mais si petite, qu’on fut plusieurs jours avant de savoir quel moyen on emploierait pour le nourrir ; à défaut de sa mère, une chèvre fut la nourrice de l’enfant, et nous devons dire que l’excellent animal se prit d’une affection toute maternelle pour son nourrisson. Nicolas, ou plutôt Bébé (car c’est sous ce nom qu’il est généralement connu), se développait lentement ; c’est à deux ans seulement qu’il commença à marcher. Alors on lui fit faire des souliers qui n’avaient, dit-on, que dix-huit lignes de longueur : encore ses pieds étaient-ils fort à l’aise dedans ; mais le cordonnier du village, habitué à confectionner des chaussures de rouliers, prétendit n’en pouvoir faire de plus petits, et, faute de mieux, il fallut bien se contenter de ces grands souliers-là.

Quand Bébé eut atteint l’âge de six ans, la renommée porta son nom jusqu’à la capitale du duché de Lorraine. Le roi de Pologne, Stanislas, qui habitait alors Lunéville, manifesta le désir de voir cet enfant extraordinaire. Le père Ferry arriva à la cour, portant au bras un tout petit panier ; Stanislas, surpris de voir que le villageois était seul, lui demanda pourquoi il n’amenait pas son fils avec lui ; pour toute réponse, le père Ferry tira de son panier un petit bonhomme haut de vingt-deux pouces, et qui pesait environ huit livres. La mignonne créature avait un joli visage, et ses membres étaient parfaitement proportionnés à sa petite taille ; le timbre de sa voix ne sonnait pas plus haut que celui d’un enfant de quelques semaines ; il parlait difficilement, et la syllabe qu’il accentuait le plus souvent était bé... bé... bé... de là lui vint son nom de Bébé. Le roi décida sans peine le père Ferry à laisser le jeune nain à Lunéville. Le paysan retourna dans son village, emportant une bonne récompense et s’estimant trop heureux d’avoir pu placer si avantageusement cet enfant qui ne pouvait être qu’un embarras de plus dans une si pauvre famille que la sienne. Sa femme, qui avait un vrai cœur de mère, ne se montra pas si empressée que le père Ferry à rendre grâce à Dieu des bonnes dispositions du roi pour le petit Bébé : à toute force, elle voulut revoir son fils, et, quoique son mari ne cessât de lui répéter, à chaque instant, qu’il n’était ni beau, ni poli d’aller déranger le roi tous les jours pour un enfant dont Sa Majesté avait promis d’avoir soin, la bonne femme fit la sourde oreille ; elle mit ses habits des dimanches, et s’en alla à Lunéville.

Quoiqu’on ait prétendu que Bébé prît si fort à cœur sa séparation d’avec ses parents, qu’il en tomba malade, nous dirons, pour être plus exact, que cette fragile créature était presque entièrement privée de l’organe de la mémoire ; aussi, lorsque Bébé revit sa mère à Lunéville, bien qu’il se fût passé fort peu de temps entre le voyage de la bonne femme et le séjour de Bébé auprès du roi, le pauvre nain ne la reconnut pas.

Le froid accueil que Bébé fit à sa mère ne venait pas de son ingratitude envers celle-ci, mais bien de la faiblesse de son intelligence ; ses souvenirs n’allaient pas plus loin que quinze jours dans le passé ; c’est à peine s’il se rappelait les événements de la veille. Il ne vivait que pour le moment présent ; mais alors toute la bonté de son cœur se manifestait par les plus tendres caresses envers les personnes qui prenaient soin de lui. Bébé avait vu revenir sa mère sans éprouver aucun mouvement de joie ; mais quand il fut question du départ de la bonne villageoise, il en eut un si grand chagrin, que c’est alors, vraiment, qu’on trembla pour sa vie.

Tous les moyens qu’on mit en œuvre pour lui donner un peu d’instruction n’eurent aucun résultat satisfaisant ; malgré sa bonne volonté, il ne parvint pas même à savoir complétement l’alphabet ; il ne put retenir que les voyelles ; quant aux autres lettres, elles étaient toutes pour lui un B. Le roi Stanislas, qui l’aimait beaucoup, voyant qu’on ne pouvait lui apprendre ni à lire, ni à compter, voulut profiter de son goût pour la musique, et il lui donna un maître de chant et de danse. Bébé avait la voix juste et battait la mesure avec précision ; on en fit donc un danseur ; mais tel était son peu de mémoire, que ce n’est qu’en suivant les signes de son maître qu’il parvenait à exécuter le pas qu’on lui faisait recommencer tous les jours. L’enfant ne concevait que ce qui frappait ses sens, c’est-à-dire que son intelligence n’était apte à comprendre que ce qu’il pouvait toucher avec la main, voir avec les yeux ; si bien qu’il fut toujours impossible de lui donner la plus légère notion de religion et de morale.

Le pauvre nain, inutile sur la terre, n’était bon qu’à devenir le jouet de son bienfaiteur ; aussi le roi le faisait-il servir à une foule de surprises qui devaient divertir la cour. Un jour, dans un grand dîner d’apparat, on servit un énorme pâté sur la table du roi ; les convives regardaient cette magnifique pièce avec admiration ; ils attendaient, non sans impatience, qu’on mît le couteau dans ce superbe pâté ; tout à coup la calotte qui le recouvrait est repoussée avec force, et, des flancs de ce bel ouvrage de pâtisserie, s’élance un guerrier armé de pied en cap. Ce guerrier, c’était le nain Bébé. Après avoir fait militairement le tour de la table en menaçant tous les convives de la pointe de son sabre, il retourna se mettre en sentinelle auprès de son pâté jusqu’au moment du dessert. Alors, sur un signal donné par Stanislas, on assiégea le guerrier en miniature d’une si prodigieuse grêle de dragées, que le nain disparut entièrement sous ce monceau de bonbons.

Quelques souverains de l’Europe envièrent à Stanislas le bonheur qu’il avait de posséder un tel favori ; on tenta même de le lui dérober. Un émissaire de l’impératrice de Russie fut découvert au moment où il glissait Bébé dans une poche de son manteau ; Stanislas, craignant qu’une pareille tentative d’enlèvement ne se renouvelât, donna des pages à Bébé, et il l’obligea à rester prisonnier dans le palais. Le nain s’y ennuya tant, qu’il fut atteint d’une secrète mélancolie : ce qui obligea son maître à lui fournir des moyens de distraction. On lui fit faire une maison roulante, dont les chambres et les meubles étaient proportionnés à sa taille ; on y plaça les animaux les plus petits qu’on put se procurer : il y avait une levrette moins grosse qu’un écureuil, deux tourterelles blanches comme neige et grosses comme un moineau franc.

Stanislas ayant à faire un voyage à Versailles, emmena Bébé avec lui. Toutes les dames de la cour de Louis XV se disputaient le plaisir de le tenir sur leurs genoux ; quelques-unes même cherchèrent à se l’approprier, et plus d’une fois on l’entendait dire à Stanislas : « Bon ami, voilà une dame qui voulait me mettre dans sa poche pour m’emporter. »

A son retour à Lunéville, le roi de Pologne eut la singulière fantaisie de marier Bébé ; on lui amena une paysanne des Vosges, nommée Thérèse Souvray, qui avait environ trente trois pouces de haut. Les fiançailles eurent lieu ; mais c’est la dernière fête à laquelle Bébé put prendre part. Il avait alors vingt et un ans, et déjà on voyait en lui tous les signes de la décrépitude. On le portait dans la partie du parc la mieux réchauffée par les rayons du soleil, car c’est là seulement qu’il se ranimait un peu. Son corps était courbé, sa voix tout à fait éteinte ; enfin sa raison, déjà bien faible, l’abandonna tout à fait. Il végéta ainsi pendant deux ans encore, et puis son dernier jour arriva. Par un effort extraordinaire de la nature, à ses derniers instants, Bébé vit son intelligence se manifester par des raisonnements d’un ordre supérieur.

Sa mère, qu’on avait fait venir à la cour, le tenait sur ses genoux quand il mourut. Bébé, après une longue et douloureuse agonie, retrouva assez de force dans la voix pour dire en expirant : « Je ne pourrai donc pas baiser encore une fois la main de mon bon ami ! »

On était au mois de Juillet de l’année 1508 ; la nuit commençait à tomber ; un enfant de huit ans environ, à peine vêtu et les pieds nus, descendait le coteau de Saint-Gobain, en Picardie ; il marchait lentement, suivi de quelques moutons ; mais sans le chien qui courait après ces innocents animaux, les ramenant quand ils s’écartaient, les mordant quand ils s’arrêtaient, il était aisé de voir qu’ils auraient bien pu prendre le chemin qui leur aurait convenu, sans que leur gardien fit la moindre attention à eux.

Au reste, ce gardien n’avait d’un enfant que l’âge, la petitesse de taille, et la mignardise des traits ; sa physionomie était soucieuse et grave ; une pâleur maladive avait remplacé, sur ses joues, la fraîcheur de la jeunesse ; ses mains tenaient un livre ouvert ; mais bien que l’obscurité l’empêchât d’en distinguer les caractères, il n’en tenait pas moins les yeux fixés dessus, comme s’il eut voulu deviner ce qu’il ne pouvait lire.

Une voix qui partait d’une chaumière devant laquelle il passait, l’arracha à sa préoccupation : « Eh bien, Pierre, tu passes sans dire bonsoir à la vieille Louison, lui cria une vieille femme qui filait sur le seuil de sa porte.

— Mon intention était cependant de m’arrêter chez vous, bonne Louison, reprit l’enfant en s’approchant (mais sans rien perdre de son sérieux), de vous dire bonsoir, de vous embrasser...

— Comme tu dis cela, Pierre, reprit la vieille Picarde ! on dirait que tu pars pour un voyage lointain, et que nous ne devons plus nous revoir.

— Oh ! j’espère bien vous retrouver toujours bonne, et bien portante, dit Pierre.

Ramus.

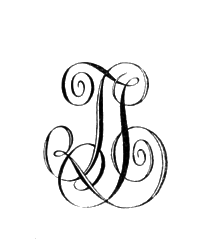

| Lith. de Cattier | |

| Où vas-tu donc comme ça, lui dit celui-ci en lui barrant le chemin? | |

Paris Mme Ve LOUIS JANET. Editeur du DIMANCHE des Enfants.

— Et toujours disposée à partager mon goûter avec mon petit Pierre, qui, le dimanche, a la gentillesse de me lire l’office, moi qui suis trop vieille et trop infirme pour aller l’entendre à l’église... Tiens, Pierre, voici un petit pain blanc que le boulanger m’a donné ce matin, et des noix fraîches du noyer de mon enclos ; prends, mon enfant, régale-toi, et... mets ceci dans la pochette de ta culotte... approche donc, as-tu peur ?... c’est une pièce de douze sous... J’ai vendu ce matin le lin que j’avais filé... Allons, vas-tu pas faire des façons... suis-je pas ma maîtresse... Ai-je des héritiers pour leur donner ce que je gagne ? Mais si mon petit Pierre n’est pas mon fils, il est mon enfant d’adoption... Prends donc et ne t’arrête pas plus longtemps... tu serais grondé ; va, mon fillot, va, à demain, n’est-ce pas ?... Oh ! quels beaux yeux ça vous a, cet enfant ! et ce front, ce front !... Pierre, tu ne sais pas à quoi je pense chaque fois que je te regarde, je pense que tu n’es pas né pour garder des moutons toute ta vie... j’ai là quelque chose qui me dit que tu seras un jour un grand homme... Tu souris, c’est bon signe... Pourtant, une chose m’inquiète... c’est que, si tu ne quittes pas Saint-Gobain, je ne sais pas trop comment tu feras pour devenir un grand homme... un homme dont chacun parlera en se disant : Vous connaissez bien le petit La Ramée... le fils de La Ramée, maître charbonnier, et de la Catelinette... ce petit que nous avons tous vu pas plus haut que ça... eh bien !... il a fait son chemin...

— En effet, bonne Louison, je ne resterai peut-être pas toujours à Saint-Gobain. Qui sait !... un beau jour... comme qui dirait demain... ou après... et puis, ajouta-t-il en jetant ses bras caressants autour du cou de la vieille Picarde, si tu ne me vois pas demain, prie le bon Dieu pour moi... entends-tu ?...Bonne Louison, dis la prière qu’on fait pour les voyageurs... Adieu... je ne t’oublierai jamais.

— Heim !... quoi... que signifie cet adieu... Pierre... Pierrot... »

Mais Pierrot ne lui répondit pas ; il était déjà loin ; il avait rattrapé ses moutons qui s’en allaient sans lui, et se dirigea, comme eux, vers une ferme autour de laquelle se trouvait beau coup de charbon de terre amoncelé.

Avant d’y entrer, Pierre s’approcha d’un vieux chêne voisin de l’habitation : à l’aide de quelques nœuds formés dans l’écorce de l’arbre, Pierre grimpa jusqu’à la première branche ; et là il déposa dans un trou caché par les feuilles, le pain, les noix et la pièce de douze sous de Louison ; puis il se disposait à descendre, lorsqu’il se sentit la jambe prise par une main de fer.

— Ah ! petit dénicheur d’oiseaux, je te tiens, dit une voix rude, mais dans laquelle une inflexion joviale se faisait sentir.

— Ah ! c’est toi, Richard... dit Pierre en sautant en bas de l’arbre ; tu m’as fait peur... J’ai d’abord cru que c’était mon père.

— Ton père te croit sans doute rentré ; c’est aujourd’hui samedi ; il fait ses comptes de la semaine, le père La Ramée ; quant à ta mère, elle est allée voir à l’étable, où elle a trouvé... absence complète de brebis...

— Oh ! ma mère ! elle crie, mais elle n’est pas méchante.

— Oui, mais ce n’est pas tout, reprit Richard ; là où elle cherchait des brebis, elle a trouvé autre chos... un livre !... et il faut voir le beau sabbat qu’elle fait pour savoir à qui appartient ce livre... J’ai dit qu’il était à moi, mais, bast ! pas la plus légère poussière de charbon sur les feuillets, et comme mes mains sont toujours noires, elle a bien vu qu’elles n’y avaient pas touché...

— Pourvu qu’elle me rende mon livre, se dit Pierre, sans répondre au valet de son père. »

Comme il entrait dans la cour de l’étable, il y vit sa mère, grosse paysanne, qui, au lieu de lui donner sa pitance accoutumée, lui dit sèchement : « Entre au logis, ton père a à te parler.

— Aïe, aïe, fit Richard à l’oreille de Pierre. Ça se gâte... n’importe, accuse-moi toujours ; j’ai bon dos. »

Pierre adressa au brave paysan qui lui disait cela un charmant sourire empreint d’une tristesse résignée, et il suivit sa mère dans la première pièce de la ferme, qui servait à la fois de cuisine et de chambre à coucher au chef de la famille.

Un homme, à l’aspect rude et sérieux, était assis à une table, ayant devant lui un cahier ouvert sur lequel il écrivait, et tout à côté le livre trouvé dans l’étable.

« La Ramée, voici Pierre ! » dit la mère en précédant son fils.

Celui-ci, levant les yeux sur l’enfant, lui dit alors : « Que vous est-il donc arrivé aux champs, pour ramener si tard vos moutons du pâturage ? — Rien, mon père, répondit Pierre.

— A qui est ce livre ? répliqua La Ramée, désignant du doigt celui qu’il avait devant lui.

— A moi, dirent en même temps Pierre et Richard...

— Qui vous l’a donné ? demanda le charbonnier, s’adressant toujours à son fils, habitué qu’il était de voir toujours son valet de ferme s’interposer entre lui et l’enfant. — Moi, dit Richard — Je l’ai acheté, dit Pierre. — Acheté ! répéta La Ramée avec le plus grand étonnement ; vous avez donc de l’argent ?

— Est-ce que je n’en gagne pas, not’ maître, dit Richard, faisant à l’enfant des signes que celui-ci n’apercevait pas.

— Richard, dit le chef d’une voix sévère, si tu voulais bien te taire, quand je ne te parle pas, et laisser Pierre me répondre...

— Oui, Richard, laisse-moi répondre, reprit Pierre d’un air assez décidé.

La Ramée reprit : — J’admets que Richard t’ait donné de l’argent pour acheter ce livre, mais qu’en fais-tu ?

— Je lis, mon père, répondit Pierre sans hésiter.

— Tu lis ! s’écria le père.

— Tu lis ! s’écria la mère, qui posait en ce moment la soupe sur la table, et faillit, d’étonnement, la laisser tomber : tu lis, et comme ça t’est-il venu, bonne sainte Vierge !

— Mais en apprenant, répliqua Pierre.

— Et qui t’a appris à lire ? poursuivit la paysanne.

— Moi, dit Richard ; le petit m’avait un jour rendu un service, je lui en ai rendu un autre...

— Beau service, vraiment, et j’aurais dû m’en douter, grand bon-à-rien, cria la paysanne en colère ; si cet enfant se perd, il pourra bien t’en accuser... Lui apprendre à lire... mais a-t-on vu des inventions pareilles !... Lui aurais-tu, par hasard, appris aussi à écrire ?

— Hélas ! je ne le sais pas moi-même, maîtresse, répondit Richard.

— C’est, ma foi, bien heureux, répliqua la ménagère ; mais à quoi tout cela lui servira-t-il ? je vous le demande... sainte mère du bon Dieu.

— Ce n’est pas là la question, femme, interrompit La Ramée ; et certes, si j’avais eu du temps de reste, je lui aurais enseigné tout cela moi-même, mais la misère est une triste chose.

— Oh ! oui, bien triste, dit Pierre avec un soupir, et s’enhardissant du silence de son père : cependant, papa, si vous vouliez...

— T’envoyer à l’école, n’est-ce pas ? reprit celui-ci... est-ce que j’ai le moyen d’avoir sous mon toit des bouches inutiles... pendant que tu irais à l’école, qui est-ce qui mènerait paître les moutons ?... Il faut que chacun gagne son pain, chez moi, s’il veut manger...

— Tiens, voilà ton souper, lui dit sa mère, en lui présentant une écuelle de soupe et un morceau de pain bis.

— Je voudrais mon livre ?... dit Pierre, prenant son souper d’une main et tendant l’autre vers son père.

Celui-ci prit le livre pour le passer à son fils, mais avant, une réflexion le lui fit ouvrir.

— De qui est ce livre ? demanda-t-il.

— De Jean de Roly, répondit Pierre.

— Qu’est-ce que ce paroissien ? demanda la mère, continuant à servir le potage aux ouvriers de la ferme.

— C’est un des orateurs les plus éloquents du siècle dernier, ma mère, répondit l’enfant ; il était chancelier et archidiacre de l’église de Notre-Dame, à Paris ;... il savait lire celui-là, et écrire aussi, ajouta Pierre en poussant un gros soupir, à preuve qu’en 1461, le parlement ayant à faire des remontrances à Louis XI, c’est lui qui les rédigea ; plus tard encore, en 1483, le clergé de Paris l’envoya aux états-généraux de Tours, où il parla de la répression des abus ; Charles VIII, le fils de Louis XI et le père de notre roi actuel, Louis XII, fut si content de lui, qu’il le nomma son aumônier et le retint à sa cour.

— Ta, ta, ta, en dégoise-t-il long... s’écria la fermière, pendant que La Ramée, tout entier à ses calculs, n’écoutait pas son fils.

— C’est pourtant moi qui ai appris tout ça au petiot, dit Richard.

— Eh bien ! tu peux te vanter de lui en avoir appris de belles, répliqua la femme La Ramée... Allez vous coucher, monsieur le savant, ajouta-t-elle, donnant une poussée à son fils ; allez trouver votre Jean Joly.

— Jean de Roly, ma mère, répondit Pierre en prenant son livre, et je ne peux aller le trouver, puisqu’il est mort le 27 mars 1499, il y a de cela 13 ans...

— Sans cela, n’est-ce pas, petit ingrat, tu irais aussi trouver Louis XI, et puis Charles VIII, ou IX, ou X, et puis tu deviendrais le favori de la cour, son aumônier, son archidiacre, que sais-je, moi ? vous n’êtes qu’un ambitieux, monsieur... Comme ça va bien l’ambition au fils d’un charbonnier de la Picardie !...

— Mon père est charbonnier, oui, répliqua Pierre entre ses dents, mais il n’est né charbonnier ni Picard ; mon grand-père était noble, de Liège ; moi, je suis du Vermandois.

— Et tu te crois gentilhomme, n’est-ce pas ? interrompit la fermière.

— Oh ! mon Dieu, ce n’est ni à mon titre de gentilhomme que je tiens, répliqua Pierre, ni à la noblesse de mes grands parents ; je voudrais être savant, voilà tout.

— Voilà tout ! eh bien ! va te coucher, reprit sa mère, et rêve que tu l’es, ce sera la même chose. »

Les enfants ont un instinct qui les empêche de dire, à certaines personnes, certaines choses qu’ils savent ne pas être comprises par elles ; Pierre se tut donc ; il sortit de la cuisine, fit un signe d’amitié à Richard, et alla se coucher près de ses brebis.

Le lendemain était un dimanche. Lorsque Catelinette se leva, elle vit son fils qui se lavait le visage dans la cour de l’étable.

— Qu’est-ce que tu attends pour mener les brebis aux champs ? lui dit-elle.

— J’irai entendre le sermon de M. le curé, et je voudrais bien mettre mes beaux habits du dimanche, » lui répondit-il.

La mère remonta, et redescendit un paquet sur le bras. « Tiens, lui dit-elle.

— Vous ne m’embrassez pas ? dit Pierre en recevant le paquet.

— A quoi bon, répondit la paysanne.

— On ne sait ni qui meurt, ni qui vit, comme dit la vieille Louison, reprit l’enfant ; si vous alliez ne plus me revoir !...

— Cet enfant a toujours des idées extraordinaires, dit la mère, posant les lèvres sur le front de son fils et lui donnant une tape sur l’épaule. Allons, vite, ajouta-t-elle. »

Un moment après, Pierre, habillé des pieds à la tête, faisait un paquet de ses mauvaises hardes, qu’il attachait au bout d’un bâton ; il alla ensuite au chêne déterrer sa cachette, qui consistait en pain, en galette, en noix et en quelques menues monnaies, parmi lesquelles la pièce de douze sous de la vieille Louison, et deux ou trois livres qu’il s’était procurés on ne sait où et comment ; il joignit tout cela au paquet, et ayant fait sortir les brebis de l’étable, il les conduisit sur la montagne où il avait l’habitude de les mener. Là, il les compta une à une, en leur faisant à chaque une caresse de la main.

« Chères brebis, leur dit-il, non sans émotion, mes compagnes de jour, mes camarades de nuit, vous que depuis dix-huit mois je n’ai pas quittées, vous dont les gentils béé béé accompagnaient si monotonement les vers que j’apprenais par cœur et récitais tout haut ; adieu... adieu... toi, ma belle indifférente toute blanche... adieu, toi, ma jolie sauteuse toute tachetée... et toi, mon amoureuse, qui viens manger dans ma main, et toi, ma petite capricieuse, et toi, sauvage, qui t’enfuis quand on t’appelle... enfin, vous toutes, adieu... Hélas ! c’est mal à moi de vous quitter, je le sais : c’est bien plus mal de quitter mon père et ma mère sans leur permission ; mais que faire ?... il faut que j’apprenne, il faut que je sache ce que les hommes des villes savent ; et c’est pour ça que je m’en vais, que je vais à Paris, où il y a des écoles, où peut-être quelque savant aura pitié du pauvre enfant qui lui demandera l’aumône de ce qu’il sait... Adieu, ma belle montagne de Picardie, ajouta Pierre promenant autour de lui des regards attendris... du haut de laquelle je vois la route blanche qui conduit à Paris... Adieu, mon joli petit sentier pierreux qui conduis à la maison de mon père, et que j’ai monté aujourd’hui pour la dernière fois... Adieu, arbres à l’ombre desquels je m’asseyais pour lire... adieu tout... et toi, pauvre Loulou, ajouta-t-il en s’adressant à son chien, je te confie mes brebis, garde-les sur cette montagne jusqu’à ce soir... afin qu’on ne s’aperçoive pas tout de suite de mon absence... puis, à la nuit, tu les ramèneras au bercail... »

Puis sentant une larme qui le gagnait, Pierre détourna brusquement la tête, prit son bâton, au bout duquel était son paquet, et s’élança sur le versant de la montagne au pied de laquelle la route était tracée ; au moment où, tout joyeux, il s’élançait sur le chemin, il s’arrêta en voyant venir à lui Richard.

« Où vas-tu donc comme ça, lui dit celui-ci en lui barrant le chemin.

— Si on te le demande, Richard, dis que tu n’en sais rien, répondit Pierre essayant de passer outre...

— Je le devine, enfant, tu nous quittes, dit cet homme d’une voix émue.

— Richard, c’est le dernier service que j’exige de toi, reprit Pierre aussi ému que lui ; tu m’as appris à lire, vois-tu ? c’est comme si tu m’avais ouvert les portes d’un beau jardin ; il faut maintenant que j’entre dans ce jardin... Je vais à Paris.

— Sans la permission de ton père ?

— Sans sa permission ; si je la lui avais demandée, et qu’il me l’eût refusée, je n’aurais pu partir... Ainsi, adieu ; tu as mon secret... quand je serai grand, savant, riche, heureux, je penserai à toi, adieu... »

Et l’enfant était bien loin déjà sur la route, que le pauvre Richard était encore debout, les yeux fixes, ouvrant les yeux et les oreilles, doutant de ce qu’il voyait, de ce qu’il avait entendu.

Le soir, lorsqu’on vit revenir les brebis sous la seule garde de Loulou, toute la ferme était en émoi. « Où est Pierre ? Pierre ! criait-on de tous côtés. Le seul Richard se taisait et soupirait dans un coin, priant Dieu pour le petit voyageur.

Après bien des fatigues et des peines, Pierre La Ramée atteignit enfin Paris ; jusqu’alors il avait reçu une généreuse hospitalité dans tous les villages où il passait ; aussi n’avait-il pas encore touché à son petit trésor ; mais il n’en fut pas de même dans la grand’ville. Au premier cabaret où il s’arrêta pour manger et dormir, on lui demanda s’il avait de quoi payer ; il sortit, à regret, de sa petite escarcelle juste ce qu’il fallait pour payer une écuelle de soupe et un morceau de pain sec ; pour ce qui est d’un lit, il dormira tout aussi bien à la belle étoile ; et voilà le pauvre enfant qui, une fois son maigre repas pris, se mit à chercher un abri pour la nuit.

Le pilier des halles servait, en ce temps-là, de refuge à tous les gens sans asile, sans profession avouée ; Pierre y trouva, sous un auvent, et la tête sur une pierre, un sommeil dû autant à la fatigue, qu’à l’heureuse insouciance de son âge.

Le brouhaha de la ville, et surtout du quartier où il se trouvait, le réveilla de bonne heure ; étourdi par ce bruit qui le poursuivait de rue en rue, Pierre se joignit à une troupe d’enfants qui se rendaient à un collège, mais, arrivé devant la porte, les enfants entrèrent, et lui resta sur le seuil.

Que faire ? il n’était pas venu à Paris pour mendier un morceau de pain, de porte en porte, mais pour tâcher de se procurer un peu de science ; il frappa à la porte de ce collège.

« Qui demandes-tu ? dit le portier.

— Je demande à entrer et à écouter ce qui se dit ici, répondit naïvement le petit étranger.

— Qui es-tu ?

— Un pauvre enfant venu à pied de son village pour s’instruire, mon bon monsieur...

— Et as-tu de quoi payer ta place ici ?

— Hélas ! je ne possède rien au monde.

— Alors, reprends le chemin par où tu es venu, » répondit le portier, refermant la porte sur le nez du petit La Ramée.

Toutefois, l’enfant ne se découragea pas ; il s’assit sur une pierre. — Les enfants sont entrés, se dit-il à part lui, ils sortiront : l’un d’eux aura bien quelque pitié de moi.

Et il attendit ; son attente ne fut pas trompée ; la grande porte s’ouvrit encore, et une foule d’enfants se présenta pour sortir. Ils étaient venus, deux à deux, silencieux et réfléchis ; ils sortaient comme une bande d’oiseaux qui prennent leur volée ; à peine si notre petit bonhomme fut remarqué par eux ; et si l’un d’eux n’était pas tombé en voulant passer devant un camarade, Pierre n’aurait jamais trouvé le moyen de se faire entendre.

« Vous êtes-vous fait mal, mon petit messire, dit Pierre en l’aidant à se relever.

— Non, répondit l’enfant ; merci, petit, » et il passa outre.

On devine le désespoir de Pierre en se retrouvant seul sur la marche de ce collège, et regardant cette grande porte verte qu’il commençait à désespérer de voir s’ouvrir pour lui. Tout à coup une idée le saisit, et il fondit en larmes.

« Dieu me punit, dit-il, d’avoir affligé mes parents ; » et aussitôt il s’enquit d’une église. Le temple de Dieu ne ressemble en rien aux habitations des hommes ; les portes en sont toujours ouvertes pour tout le monde, pour le riche comme pour le pauvre, pour l’heureux comme pour l’affligé. Pierre y entra, et allant se jeter à genoux sur une dalle, il y pleura et il y pria longtemps ; puis, quand il en sortit, il alla reprendre sa place sur la marche du collège.

Cette fois, en passant près de lui, l’enfant qu’il avait relevé le matin, le salua.

« Messire... lui dit Pierre en faisant un pas en avant.

— Tiens, lui dit l’écolier, voulant lui mettre une pièce de monnaie dans la main.

— Ce n’est pas ça, dit Pierre retirant sa main.

— Quoi donc, reprit l’enfant étonné.

— Prêtez-moi un de vos livres, je vous le rendrai à la sortie.

— Que ça ? dit l’enfant de plus en plus étonné.

— Oh ! c’est beaucoup, et vous me rendrez bien heureux ! dit Pierre.

— Tiens, fit l’enfant, lui jetant au hasard le premier livre qui lui tomba sous la main. »

C’était un rudiment latin. Pierre l’ouvrit, il le tourna en tous sens, désolé qu’il était de n’y rien comprendre. Quand le petit écolier repassa, Pierre lui rendit son livre en soupirant. « Demain je t’en prêterai un en français, » lui dit l’enfant, et il tint parole.

Mais ce n’est pas tout, mes chers amis, que de lire et d’apprendre ; la première condition dans cette vie est de manger, et pour cela Pierre vendit ses beaux habits des dimanches, et reprit ses mauvais ; il n’eut d’autre lit que le banc de pierre adossé au collège. Il réduisit sa nourriture au plus strict nécessaire, mais malgré toutes ces privations que Pierre supportait avec un courage surhumain, la faim, la misère se faisaient sentir tous les jours davantage ; il était près d’y succomber.

« Tout ceci est une punition de Dieu, se disait l’enfant, qui, au fond du cœur, se reprochait sa fuite de la maison paternelle. Oh ! ma pauvre mère, je t’ai causé bien assez de chagrins, sans y ajouter celui d’apprendre un jour que ton fils est mort loin de toi ; et puis mourir sans recevoir ta bénédiction, sans m’entendre dire que tu me pardonnes : partons, partons. »

Pierre n’était pas un enfant à prendre une résolution sans l’exécuter ; il se remit donc en route une seconde fois, mais celle-ci non plus la tête basse, l’œil inquiet, en fuyant, enfin ; non, il revenait la tête haute, sentant bien qu’il avait commis une faute, résigné à en recevoir le châtiment, mais aussi plein d’espoir en la bonté paternelle.

Ce fut Richard qui, le premier, aperçut Pierre. Il le devina plutôt qu’il ne le reconnut, car le pauvre enfant était si changé, si pâle, si exténué, que ce n’était plus que l’ombre de ce gentil petit La Ramée. Richard le prit dans ses bras avec transport.

« Oh ! qu’on a pleuré ton absence, lui dit-il, et qu’il m’a fallu de courage pour taire le secret que tu m’avais confié... Eh bien, tu as vu Paris ? Paris est-il grand ? Combien y a-t-il de maisons, de personnes ? est-on mis comme ici, y parle-t-on picard, as-tu vu beaucoup de choses ? en as-tu appris beaucoup ? es-tu bien savant maintenant ? »

Pierre sourit tristement : « De tout Paris, je ne connais que le banc de pierre de la Sorbonne ; je n’ai vu que des enfants qui y entraient et en sortaient deux fois par jour ; et je reviens aussi ignorant que j’étais parti... Oh ! j’ai bien souffert, Richard, surtout de la faim... Maman, mon père ! comment se portent-ils ? »

Tout en causant, ils étaient arrivés ; les parents de Pierre voulurent faire les méchants, refuser d’embrasser leur enfant, mais cela ne dura pas ; sans s’en douter, le père essuyait une larme en disant à son fils qu’il ne l’aimait plus, et la mère l’embrassait, en jurant ses grands dieux qu’elle ne lui ferait, de sa vie, une caresse.

« Allons, bast ! dit un frère de Catelinette en entrant, c’est le retour de l’Enfant prodigue....

— Moins le pourceau et le veau gras, répondit Pierre, à qui le bonheur de se retrouver dans sa famille arracha cette saillie.

— Je ne lui pardonnerai de ma vie, répétait le père.

— Moi, je ne le reconnais plus pour mon fils, disait la mère.

— Ta, ta, ta, dit l’oncle, que tout le monde l’embrasse et soit content ; toi, beau-frère, pardonne au petit ; toi, sœur, remplis-lui son écuelle de soupe, et toi, petit, promets à tes parents que tu ne quitteras plus le pays.

— Sans leur permission, répondit Pierre.

— Quoi ! tu songes encore à retourner là-bas ?

— Oui, mon oncle.

— Malgré ce que tu y as souffert.

— Oh ! la souffrance n’est rien ; apprendre est tout. »

Étonné de cette volonté de fer, l’oncle ne put s’empêcher de dire : « Eh bien ! qu’il en soit fait comme tu le désires, neveu ; il faut croire à l’avenir d’un enfant qui a le courage de tant souffrir pour atteindre son but... Quand le père n’est pas riche, il faut que la famille se saigne un peu ; je me saignerai, moi ; je suis vieux, sans enfants... j’ai quelques liards par là qui se promènent au fond d’un bahut ; promenade pour promenade, autant-vaut-il qu’ils se promènent dans l’escarcelle du marmot : qu’en dis-tu, frère ?

— Je dis, Vincent, que si tu paies l’école au petit, je ne demande pas mieux qu’il s’instruise, et je le laisserai volontiers retourner à Paris ? »

Grande fut la joie de Pierre en entendant ces paroles ; et le voilà, mais cette fois l’âme satisfaite par la bénédiction de ses parents, et ayant en poche une lettre et de l’argent pour le principal du collège de Navarre à Paris ; le voilà, dis-je, de nouveau sur la route poudreuse qui conduit au pays des sciences.

Il y arriva et alla droit au collège indiqué. Le jour où, pour la première fois, il s’assit sur les bancs de la classe, ayant un professeur en face de lui, fut pour notre jeune héros le plus beau jour de sa vie. Il lui sembla qu’il n’avait ni assez d’yeux pour tout voir, d’oreilles pour tout entendre, de mémoire pour tout retenir ; il s’asseyait à la table de la science comme un affamé s’assied à une table couverte de mets exquis ; aussi les succès qu’il obtint, furent-ils si prodigieux, surtout en latin, que ses camarades, pour exprimer l’ardeur avec laquelle leur nouveau camarade s’adonnait à cette langue, avaient latinisé son nom, et ne l’appelaient plus que Ramus. Ce nom de collège lui resta. Mais, hélas ! ce pauvre enfant devait être éprouvé encore avant d’atteindre le but qu’il se proposait.

Son oncle, plus généreux que riche, s’aperçut un jour que l’argent lui manquait pour payer la fin des études de son neveu. Il lui fit écrire simplement par le curé du village : « Quitte le collège, petit, les fonds manquent, et reviens au pays ; tu en sauras toujours assez pour tenir la charbonnerie de ton père. »

Au reçu de cette lettre, Ramus venait précisément de causer avec le proviseur de la classe, qui lui avait dit : « Encore deux ans, et vos études seront terminées.

— Deux ans, rien que deux ans, et il faut quitter le collège. Oh ! non ; Ramus trouvera un moyen de rester..., et, au lieu de se désespérer, ainsi qu’eût fait un enfant ordinaire, Ramus se mit à chercher un moyen.

On cherchait, depuis quelques jours, un domestique pour nettoyer les souliers et les habits des élèves : occupation qui, dans un collège aussi considérable que celui de Navarre, nécessitait un travail de presque toute la nuit ; et on en trouvait peu, car ce genre de labeur était assez mal payé, lorsqu’un matin il s’en présenta un, qui excita au plus vif degré l’étonnement du principal du collège.

« Un enfant ! s’écria cet homme, presque sans regarder celui qui se présentait, dont la taille, la tournure, les traits étaient ceux d’un enfant de neuf ans environ.

— Oh ! par pitié, ne me renvoyez pas ?

— Cette voix !... s’écria le principal ; eh ! mais, c’est Ramus..., Ramus, un de mes meilleurs élèves, qui se fait domestique !

— Mon oncle ne peut plus payer ma pension, reprit l’enfant fondant en larmes, et moi je ne veux pas quitter le collège...

— Soit, mon garçon, reste comme domestique ici, reprit cet homme touché de la douleur de l’ex-écolier, reste...; mais c’est dommage ; je pense que tu aurais fait un meilleur élève qu’un bon domestique... — Combien veux-tu gagner ? — Ah ! je n’ose.

— Voyons, dis ; en faveur de ton âge et de ton désir de rester ici, n’importe à quel titre, je grossirai un peu, à cet égard, le budget du collège.

— Messire, dit Ramus de l’air désespéré de quelqu’un qui risque le tout pour le tout, je ne demande pas d’argent ; je ne voudrais que la permission de ne pas quitter le jour mon banc à la classe. Je veux continuer mes études ; à ce prix, je serai domestique toute la nuit... mais que je sois élève, tout le jour.

— Et à quelles heures dormiras-tu ? demanda le principal, ému de ce désir généreux.

— N’y a-t-il pas des heures de récréation, répondit ce noble enfant ! »

Ce que peut l’envie d’apprendre, mes jeunes lecteurs ! cette envie qui, tout petit, dévorait déjà Ramus, le faisant se livrer aux plus rudes travaux de la domesticité une partie de la nuit, et, le jour, le retrouvait le premier en classe, comme le premier de sa classe. Rien ne lui coûtait, rien ; la science était le but de tous ses travaux, et pour l’acquérir, il ne pensait pas la payer trop, en l’achetant au prix de ses veilles.

Bientôt il reçut la récompense de tant de sacrifices ; Ramus ne quitta les bancs de l’école que pour prendre les degrés et les titres qui étaient alors les brevets indispensables d’un savant.

Le roi Henri II l’ayant plus tard nommé professeur d’éloquence et de philosophie au Collège de France, il écrivit alors plusieurs traités et de nombreux ouvrages, qui attestèrent autant la largeur de ses pensées que sa science profonde. Ce fut lui qui inventa le v ; avant, on se servait de l’u dans les deux cas où il fallait l’un ou l’autre.

Parvenu enfin au comble de tous ses désirs, Ramus, mes jeunes lecteurs, n’oublia ni ses parents, auxquels il put faire du bien, ni sa vieille Louison, qui lui avait prédit qu’il serait un grand homme, ni Richard, qui, le premier, avait développé son intelligence en lui enseignant à lire.

Ramus mourut dans les massacres de la Saint-Barthélemy.

Il y a quelques années, lord Aresvood, chef de l’une des plus grandes maisons de l’Angleterre, quitta Londres pour venir se fixer en France. Le climat humide et brumeux des Iles Britanniques ne pouvait convenir à la santé chancelante de milady Aresvood ; ce fut la cause qui détermina le noble lord à abandonner sa patrie.

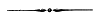

Les deux Pupilles.

| Lith. de Cattier | |

| O mon Dieu comme tu es pâle! s’écria Jean en... approchant de son père. | |

Paris Mme Ve LOUIS JANET Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Il s’établit dans une ravissante propriété, située sur les bords de la Loire, au milieu de ce beau pays de la Touraine, surnommé à juste titre le Jardin de la France. Lord Aresvood avait alors cinquante ans ; sa taille élevée était pleine de noblesse, et sa tournure distinguée s’alliait bien avec le caractère de dignité de sa physionomie.

Vingt-cinq ans avant l’époque où lord Aresvood vint en France, son père était mort en lui laissant, pour tout héritage, des dettes considérables. Le jeune lord sentit vivement quels devoirs lui imposait l’éclat de son nom ; et, plutôt que de le laisser souillé, il renonça à la vie folle et dissipée qu’il aurait pu mener. Son premier soin fut de réunir les créanciers de son père ; il leur abandonna tous les biens qu’il tenait de sa mère, et leur demanda un délai de dix ans pour achever de se libérer envers eux. Ceux-ci, touchés de cette noble conduite, accédèrent volontiers à cette demande. Lord Aresvood partit alors, et se mit au service de la compagnie des Indes. A force de travail et de zèle, il parvint à se faire distinguer, et mérita d’être mis à la tête d’un des principaux comptoirs de la compagnie.

Au bout de dix années, les créanciers de son père furent payés, et, par suite, son nom reçut un nouvel éclat. La compagnie des Indes, reconnaissante de tous les services qu’il lui avait rendus, lui donna une position plus importante. Lord Aresvood justifia la confiance qu’il avait inspirée. Il resta quinze années encore dans l’Inde ; puis, après ce temps, il revint à Londres. Partout il fut reçu avec les plus grandes marques d’estime et d’amitié ; mais sa noblesse et son immense fortune ne furent pour rien dans cet accueil : il le dut entièrement à sa loyauté et à sa belle conduite.

Une autre circonstance vint ajouter encore à la bonne opinion qu’on avait de lui. Lord Aresvood, l’un des plus grands personnages de l’Angleterre, par son rang et par sa fortune, pouvait prétendre à tous les partis. Il apprit qu’une famille du pays de Galles avait été ruinée par suite d’un procès que son père n’avait gagné que par l’influence qu’il exerçait dans ce pays. Il rechercha soigneusement si quelque personne de cette famille n’existait pas encore. Après de nombreuses recherches, il parvint à découvrir que la fille de l’homme que son père avait ruiné vivait misérablement au fond d’un petit village. Il se rendit auprès d’elle pour soulager sa misère.

Mistress Smithson (c’est le nom de cette dame), habitait une pauvre chaumière entourée de quelques morceaux de terre, dont le produit suffisait à peine à son existence et à celle de sa fille, miss Clara.

Lord Aresvood s’informa d’elle dans le pays, et il sut que mistress Smithson, après avoir perdu son mari, avait consacré le peu de bien qui lui restait à l’éducation de sa fille. Miss Clara, disait-on, est un ange de douceur et de bonté ; elle soigne avec une patiente résignation sa vieille mère que les infirmités rendent grondeuse et exigeante. Jamais une plainte ne s’échappe de sa bouche ; elle ne quitte sa mère que pour aller à l’église.

Lord Aresvood vit, par lui-même, que tout ce qu’on lui avait dit était conforme à la vérité. Il se sentit touché en voyant cette jeune fille si belle et si vertueuse, et ne pensa pas pouvoir réparer, d’une manière plus complète, les malheurs de cette pauvre famille, qu’en demandant la main de Clara à mistress Smithson. Mais la pauvre dame était épuisée. Les maladies cruelles qui la faisaient souffrir, les chagrins qui l’avaient accablée, avaient usé ses forces. Elle mourut, et Clara demeura seule au monde.

Cette circonstance affermit encore lord Aresvood dans ses projets. Il demanda à Clara de devenir son épouse, et le pasteur du petit village de Chestery bénit leur union.

Ce fut un an après que, suivant l’avis des médecins, lord Aresvood vint en France pour rétablir la santé de sa femme.

Vers le commencement de l’été de 182*, lord Aresvood vit avec bonheur que la santé de sa femme avait ressenti les heureuses influences du climat de sa nouvelle patrie. Milady, jusqu’alors obligée de garder la chambre, reprit ses forces et put sortir. Son premier soin fut de visiter les chaumières qui avoisinaient sa propriété, et de soulager les infortunés qu’elle y rencontrait. Sa bienfaisance inépuisable s’étendait sur tous ceux qui en étaient dignes. Elle venait s’asseoir au chevet des malades ; elle les consolait par de douces paroles, et ramenait l’espérance dans leur cœur flétri par la misère. Dans tout le pays, on l’appelait la bonne dame.

Un soir, après une journée brûlante, les deux époux sortirent du château et descendirent vers la Loire. Le fleuve, éclairé par les rayons du soleil couchant, coulait comme un ruban de feu à travers les vertes prairies. Le ciel était pur, la brise du soir apportait les mille parfums des fleurs répandues dans les champs d’alentour.

Lord Aresvood aperçut un pécheur qui serrait tristement ses filets. « Eh bien, mon brave homme, la journée a-t-elle été bonne ? lui demanda-t-il.

— Non, monsieur, le poisson n’a pas mordu.

— Cependant, père Philippe, vous êtes un habile pêcheur.

— Dam’, not’ maître, depuis vingt ans que j’ viens ici tous les jours, c’est pas étonnant. Je connais le poisson comme moi-même. Mais il y a des jours où il se cache si bien dans le sable qu’il n’y a pas moyen de l’attraper. »

Comme le père Philippe achevait ces paroles, un cri déchirant un cri de détresse se fit entendre à quelque distance. Milady Aresvood s’était avancée sur un rocher élevé qui dominait la Loire ; et, soit que son pied eût glissé, ou que la tête lui eût tourné, elle était tombée dans le fleuve.

En entendant ce cri terrible, mylord chercha des yeux sa femme ; mais déjà Philippe s’était jeté à l’eau et nageait avec force pour atteindre la bonne dame que les flots emportaient rapidement. Le danger était d’autant plus grand qu’à quelques pas de là, se trouvait un trou profond dans lequel les flots tourbillonnaient. Le courant portait rapidement milady vers ce point. Quelques pieds l’en séparaient encore, lorsque Philippe l’atteignit.

La pauvre dame était évanouie. Le pêcheur la soutint d’une main et nagea courageusement de l’autre, mais ses forces diminuaient et le courant l’entraînait vers l’abîme. Un dernier effort désespéré le sauva ; et, après des fatigues inouïes, il parvint à gagner le bord.

Quelques paysans attirés par les cris de mylord, transportèrent sa femme au château, où bientôt elle reçut tous les soins que nécessitait son état. Philippe l’accompagna lui-même jusqu’à sa demeure ; puis il reprit le chemin de sa cabane. Sa figure était d’une pâleur effrayante et sa démarche paraissait incertaine, comme celle d’un homme ivre. Ses deux enfants, Guillaume et Jean, l’attendaient pour souper.

« Oh ! mon Dieu ! comme tu es pâle ! s’écria Jean en s’approchant de son père.

— Est-ce que tu es malade ? demanda Guillaume. »

Le père Philippe ne répondit pas et tomba sur le banc de pierre placé près de la porte de sa cabane. Les deux enfants effrayés coururent chercher des voisins qui portèrent le pêcheur dans son lit.

Vers dix heures, une voiture s’arrêta à la porte de la chaumière, et lord Aresvood en descendit ; il était accompagné du médecin qui avait soigné sa femme. L’aspect de cette chambre, à peine éclairée par une chandelle de résine, le silence des personnes qui s’y trouvaient, la tristesse de leur physionomie, lui serrèrent le cœur... il craignit un affreux malheur. Guillaume et Jean, agenouillés près du lit de leur père, tenaient ses mains dans les leurs et les couvraient de larmes abondantes.

« Qu’y a-t-il, mes amis ? demanda lord Aresvood.

— Nous n’en savons rien, monsieur, dit un des paysans. Les enfants sont venus nous chercher, et nous avons trouvé le père Philippe étendu, sans forces, à l’entrée de sa chaumière ; nous l’avons transporté ici, et, depuis ce temps, il n’a pas bougé.

— Voyez, docteur, au nom du ciel ! ne négligez rien, s’écria lord Aresvood. »

Le docteur s’approcha du malade et découvrit sur sa poitrine, une plaie qui lui révéla toute la gravité du mal. Philippe, en se jetant dans la Loire, pour secourir milady Aresvood, s’était brisé la poitrine contre un piquet caché sous les flots.

Le docteur prescrivit quelques remèdes qui rappelèrent le pêcheur à la vie. Il entr’ouvrit ses yeux et aperçut mylord Aresvood. Il lui tendit la main. Le noble anglais la serra avec effusion. « Servez-leur de père, dit Philippe en montrant ses enfants, car ils sont seuls au monde. » Ce furent ses dernières paroles.

Après le malheureux événement qui priva Guillaume et Jean de leur père, lord Aresvood remplit la promesse qu’il avait faite au lit de mort de Philippe. Il prit les deux enfants chez lui et les traita comme s’ils eussent été ses fils. Guillaume avait alors huit ans ; Jean était d’une année plus jeune.

Les deux frères ne se ressemblaient en rien, ni moralement, ni physiquement. Guillaume, gros, petit, trapu, portait sur son front bas et déprimé, dans ses sourcils épais et rapprochés au-dessus des yeux, dans ses traits grossiers, dans ses mains larges et osseuses, le cachet de sa naissance. Son caractère dur et entêté, ses penchants vulgaires, sa violence, révélaient une sécheresse de cœur, une insensibilité qui annonçaient devoir influer tristement sur le reste de sa vie.

Jean, au contraire, était faible et délicat ; sa figure avait une expression pleine de douceur et de bonté. Sa taille était élancée, sa tournure élégante et ses moindres gestes décélaient une distinction qui se retrouvait dans ses pensées. Il abandonna bien vite les habitudes de sa vie passée pour se conformer aux exigences de sa nouvelle position. Loin d’imiter l’exemple de son frère, qui se montrait paresseux et indolent, il se levait de grand matin pour se mettre au travail. Aussi parvint-il à faire bientôt des progrès étonnants.

M. Aresvood, en se chargeant des deux frères, les aima d’abord tous deux d’une tendresse égale : tous deux, ils étaient les fils de celui qui n’avait perdu la vie que pour sauver celle de sa femme ; à ce titre, la même affection leur fut accordée.

Mais bientôt, en voyant la conduite des deux orphelins, lord Aresvood sentit, malgré lui, la tendresse qu’il portait à Guillaume se détacher de lui pour se reporter sur Jean. Les manières douces et affectueuses, les soins, les attentions, la conduite régulière, le travail persévérant du jeune fils de Philippe, le remplirent de joie. Il fut bien peiné, au contraire, des inclinations vicieuses de son frère. Il essaya de lui inspirer de meilleurs sentiments, mais ses efforts demeurèrent infructueux.

Après quelques mois passés à la campagne, lord Aresvood quitta la Touraine et vint à Paris. Il chercha tout d’abord une institution où il pût placer ses pupilles. La maison d’éducation de M. C*** lui parut remplir toutes les conditions désirables.

Lorsque lord Aresvood retourna près de sa femme, Guillaume le vit partir d’un œil sec et froid ; Jean sentit son cœur se déchirer, et des larmes amères coulèrent de ses yeux.

Les professeurs et les élèves de la pension surent bientôt apprécier le caractère des deux frères. Jean fut aimé de tous, tandis que Guillaume n’eut pour amis que de mauvais sujets.

En voyant son frère mieux traité que lui, le fils aîné du pêcheur ressentit les premiers tourments de la jalousie. Il fit un crime à son frère de sa bonne conduite et chercha, par tous les moyens, à le rendre comme lui ; mais il ne put y réussir. Alors sa haine ne connut plus de bornes.

Un jour, la grande porte de la pension s’ouvrit, et une charrette, lourdement chargée, entra dans la cour. Elle contenait la provision de pommes nécessaire à la consommation des élèves pendant quelques mois. Guillaume, alors en pénitence à la porte de sa classe, remarqua l’endroit où on les serrait : c’était dans une chambre au rez-de-chaussée. Le portier, après avoir rentré tous ces fruits, mit la clef dans sa poche et s’occupa d’autres travaux. Vers le soir, Guillaume pénétra furtivement dans la loge du portier et parvint à dérober la clef de la chambre où se trouvaient les pommes.

Pendant que ses camarades faisaient la prière du soir, il s’échappa pour aller commettre le vol qu’il avait prémédité depuis le matin. Afin de faire le moins de bruit possible, il met ses souliers dans sa poche et marche sur la pointe des pieds. Arrivé près de la porte, il l’ouvre doucement, retire la clef, entre dans la chambre, et cherche par quel moyen il pourra emporter le plus de pommes. D’abord, il en remplit son mouchoir et sa casquette, mais sa gloutonnerie n’est pas satisfaite ; il lui en faut encore. Il ôte ses jarretières et les attache par-dessus son pantalon à la hauteur des chevilles ; puis, tout le long de ses jambes, il fait glisser des pommes dans ce sac de nouvelle invention.

Mais la prière du soir est finie, et Guillaume entend ses camarades qui montent se coucher. La cour est déserte ; il saute par la fenêtre et va cacher dans un trou profond, qu’il a creusé d’avance, le produit de sa coupable action.

Le lendemain, dès le matin, le portier s’aperçoit du vol ; il court prévenir le chef de l’institution. Des recherches actives sont faites pour parvenir à la découverte du coupable, mais il a si bien pris ses précautions, qu’on ne peut le connaître. Cependant la clef ne se retrouve pas ; Guillaume l’a gardée pour pouvoir recommencer, quand ses provisions seront épuisées.

Un soir, il se rend de nouveau dans la chambre aux fruits et y commet un nouveau larcin. M. C*** l’aperçoit au moment où il saute par la fenêtre, mais il ne peut, à cause de l’obscurité, distinguer ses traits. Il rassemble donc les élèves dans le dortoir.

« Messieurs, leur dit-il, parmi vous il y a un voleur ; comme jusqu’ici je n’ai pu le découvrir, mes soupçons se portent sur vous tous. Si celui qui s’est rendu coupable, ne veut pas ajouter à la gravité de sa faute, il doit l’avouer.

— Oui ! oui ! s’écrièrent tous les écoliers.

— Eh bien ! dit le maître après un instant de silence, quel est le coupable ? » Personne ne répondit.

« J’aurais pu être indulgent, reprit M. C***, mais à présent je serai sans pitié : le voleur sera chassé ! Il faut que je le connaisse. La clef de la chambre où le vol a été commis ne se retrouve pas ; il doit l’avoir conservée. Je vais vous fouiller tous. »

L’instituteur s’approcha successivement des élèves et leur fit vider leurs poches. Quand il fut arrivé à Guillaume, il l’examina soigneusement, mais sans résultat. Jean était auprès de son frère et tremblait, en pensant que peut-être Guillaume était coupable. Le maître s’approcha de lui, et la malheureuse clef fut trouvée dans la poche de sa veste.

En la voyant, Jean pâlit et ne put trouver une parole pour se défendre.

« Comment, Jean ! s’écria M. C***, c’est vous qui êtes le coupable ! Oh, je ne l’aurais pas cru ! Comment avez-vous pu commettre cette action, et pourquoi, quand je promettais d’être indulgent, n’avez-vous pas avoué votre faute ? Vous êtes plus répréhensible que tout autre, car j’avais confiance en vous ; je vous croyais un bon cœur et de nobles sentiments, et vous êtes un hypocrite, un voleur ! Vous ne pouvez rester ici, je vous chasse ! »

Un silence profond s’établit parmi les élèves. Tout à coup une voix se fait entendre : « Jean n’est pas coupable ! »

Tout le monde se retourne, et l’on voit un petit garçon debout sur son lit. « Que voulez-vous dire, Charles ? demanda le maître.

— Je suis venu me coucher avant mes camarades, parce que j’avais mal à la tête. Tout à l’heure, quand ils sont entrés au dortoir, et que vous avez annoncé que vous alliez fouiller tout le monde, j’ai vu Guillaume glisser la clef dans la poche de son frère. »

Cette accusation épouvante Guillaume ; il se jette à genoux et demande pardon.

« Misérable, s’écrie le maître, non content de commettre une mauvaise action, tu veux en rejeter la faute sur un autre... et quelle est la victime que tu choisis ?... ton frère ! un noble et studieux enfant, l’orgueil de son père adoptif, la gloire de ma pension. Va, sois maudit, enfant dénaturé ! Et vous, Jean, pardonnez-moi l’erreur dans laquelle je suis tombé. Demandez-moi tout ce que vous désirez, et je vous jure ici de vous l’accorder, pour vous témoigner publiquement le regret du chagrin que je vous ai causé.

— Je vous demande la grâce de mon frère, dit Jean en se jetant aux pieds du maître.

— Noble enfant ! s’écria M. C*** en pressant le jeune fils de Philippe sur son cœur.

— A genoux, Guillaume, continua-t-il, et demandez pardon à votre frère. — Promets-moi de te corriger, dit Jean en embrassant Guillaume. »

Quelques années s’étaient écoulées... Jean, studieux et persévérant, avait obtenu d’éclatants succès au collège. Guillaume s’était fait chasser de plusieurs institutions et n’avait jamais voulu rien apprendre.

Mylord Aresvood venait, tous les ans, chercher ses pupilles pour les emmener en vacances. La mauvaise conduite de Guillaume, son ingratitude, lui avaient aliéné son cœur ; et, sans le serment qu’il avait prononcé au lit de mort de Philippe, sans cette promesse solennelle, il l’aurait abandonné.

Jean avait poursuivi rapidement ses études. Il était en philosophie. Son zèle et son travail l’avaient placé à la tête de sa classe ; aussi alla-t-il tout naturellement au concours général, avec les élèves les plus distingués de tous les collèges de Paris.

Lord Aresvood quitta la Touraine pour venir jouir du triomphe de son enfant.

Le jour de la distribution des prix est arrivé. Les parents se rendent dans la salle de la Sorbonne, où le nom des vainqueurs retentira bientôt. L’élite de la nation s’y trouve : tous ces grands noms, l’orgueil et la gloire de la France, assistent à cette cérémonie. La reine elle-même, cette femme si noble, le modèle de toutes les vertus, vient entendre proclamer le nom de ses enfants.

Oh ! comme tous les cœurs sont émus ! la joie, la crainte, l’espérance, les remplissent... C’est que, de toutes les émotions de la vie, il n’en est pas de plus grande que celle-là. Si vous saviez, mes enfants, tout ce qu’il y a de bonheur pour une mère, à voir ces regards d’envie fixés sur son enfant, à entendre ces cris, ces bravos, ces fanfares triomphales qui accueillent son nom ! Si vous saviez comme une mère est heureuse et fière de pouvoir se dire : cet enfant que vous applaudissez, c’est le mien ! cet enfant que vous couronnez, c’est mon enfant ! Si vous compreniez bien qu’il n’y a pas de bonheur plus grand sur la terre, vous travailleriez avec courage, pour que votre bonne mère puisse dire, elle aussi, en vous montrant avec orgueil : Cet enfant... C’est le mien !

Mais les élèves prennent place sur les bancs. Les grands dignitaires de l’État, les ministres, l’académie, les professeurs arrivent, la cérémonie commence, et l’on proclame le nom des lauréats : « Philosophie, prix d’honneur : Jean Philippe ! »

Le nom de Jean est répété par tout le monde, la salle entière applaudit, les fanfares résonnent, et lord Aresvood presse son pupille dans ses bras en lui disant : « Merci, mon enfant, merci, car tu m’as rendu le plus heureux des hommes. — Ces couronnes, je vous les dois, dit Jean, » et il les offre à son bienfaiteur.

Mais son nom est encore proclamé, et toutes les mères pleurent en pensant au bonheur d’avoir un pareil enfant.

Jean, chargé de couronnes et de livres, sort avec lord Aresvood. Ils prennent une voiture, car ils ne pourraient porter ces glorieux trophées. Arrivés rue Dauphine, la foule rassemblée les empêche d’avancer.

« C’est affreux ! dit une femme du peuple.

— Qu’y a-t-il donc ? demanda lord Aresvood.

— C’est un voleur qu’on vient d’arrêter. »

En effet, un homme poursuivi par les malédictions de la foule, s’avance entre quatre soldats : sa figure est pâle et ses yeux égarés ; ses vêtements en lambeaux, témoignent de la lutte qu’il a soutenue. Cet homme... c’est Guillaume... le frère de Jean... Guillaume, pris en flagrant délit de vol, au moment où Jean vient de recevoir le prix d’honneur.

Voilà où conduisent la paresse et l’ingratitude. — Voilà ce qu’on peut obtenir par le travail et la persévérance.

Dans un petit village, sur le bord de la mer, et près de La Rochelle, vivait une pauvre femme accablée d’infirmités ; le corps de son mari avait été retrouvé noyé sur la plage, et il ne lui restait, pour toute consolation, qu’un fils qui, simple batelier, lui apportait tous les soirs le fruit de son travail.

Ce fils n’avait pas encore quinze ans, et passait déjà pour le plus beau garçon du pays ; il était surtout renommé pour sa tendresse filiale.

Sa mère, comme toutes les mères, était fière de son enfant ; elle déplorait chaque jour la profession qu’il exerçait depuis la mort de son père, pour subvenir à leurs besoins ; et vraiment, tous ceux qui connaissaient le jeune Pierre Kilnar, étaient contraints d’avouer que la grâce de son maintien, la noblesse de ses traits qui portaient à la fois l’empreinte de la bonté et du courage, méritaient un meilleur sort.

Et puis, disait cette bonne mère à ceux qui lui parlaient de son fils, l’état de batelier est si fatigant ! il offre si peu de ressources ! à moins d’un événement extraordinaire, d’une rencontre imprévue, mon pauvre Pierre ne fera jamais que végéter sur ce sol ingrat.

Un jour qu’elle était accablée par ces réflexions, elle vit entrer dans sa cabane un homme déjà d’un certain âge, vêtu comme un riche bourgeois de La Rochelle. « La veuve Kilnar ! — C’est moi, répondit-elle avec un battement de cœur qui lui présageait quelque accident. — Vous, bonne femme ! Que je suis aise de vous rencontrer tout d’abord ! J’ai appris, en entrant dans ce village, l’événement malheureux arrivé à votre mari ; j’espérais lui payer ma dette : il m’a sauvé la vie ; je me noyais sans son secours. La reconnaissance est un besoin pour moi. Vous êtes sa veuve... et je viens vous offrir mes services ; heureux si vous voulez les accepter ! »

Quelques mots balbutiés par la veuve sont interrompus presque aussitôt par le visiteur. « On m’a dit que vous aviez un fils... Eh bien ! si vous le voulez, je me charge de son avenir ! — Mon bon fils ! — Je suis marchand de bois des îles ; je fais des affaires avec les quatre parties du monde ; mes bâtiments circulent sur toutes les mers... Au premier voyage, votre fils est mousse, car il lui faut un apprentissage ; au second et au troisième, il gagne ses grades ; au quatrième, il est capitaine. Alors je lui donne un intérêt dans mon commerce. La retraite ne tardera guère à sonner pour moi ; je n’ai point d’enfant, j’adopte votre fils ; je le mets à la tête de mes affaires, et, s’il se comporte bien, il devient mon successeur. Cela vous sourit-il ? » La pauvre mère attendrie ne sait comment répondre ; il lui semble que c’est le ciel qui exauce sa prière, et cependant son cœur est combattu par des émotions dont elle ne sait pas se rendre compte. » Où est votre fils ? — Il est probablement au rivage ; c’est demain fête, et il prépare sans doute son batelet pour les promeneurs de La Rochelle ; car, si vous saviez l’ordre, la propreté... — Il est batelier ! — Oui, mon bon monsieur. — Tant mieux, son chemin avec moi sera plus tôt fait. Quel Age ? — Bientôt quinze ans. — Allons, allons, je vais aller le voir ; je lui parlerai. Vous, la mère, pesez bien mes paroles, consultez-vous ; en attendant, veuillez recevoir cette bourse. — Mais, mon bon monsieur... — C’est comme à-compte. » Et mettant sa bourse sur la table : « Je reviendrai demain à la même heure ; et, si vous consentez, j’emmène votre fils avec moi... Bonjour ! »

Cet homme brusque, mais généreux, s’éloigne en laissant la veuve tout étourdie de ce qui venait de lui arriver.

Le bruit se répand bientôt dans le voisinage qu’un riche monsieur a fait visite à la vieille Kilnar, et, sous quelque prétexte, sa chambre en peu de temps est remplie de curieux. Parmi eux se trouve un oncle de Kilnar, pauvre et végétant aussi lui-même. Il trouve dans la proposition du marchand de bois une source de prospérités pour la famille. Son esprit se réveille : il se voit oncle d’un grand seigneur, et croit devoir, pour ne point laisser échapper l’occasion, s’offrir pour accompagner le fils de son frère, trop heureux si son expérience peut éviter quelquefois à ce jeune homme les désagréments du métier !

La bonne mère, excitée par les discours des assistants plus encore que par son ambition maternelle, voyant surtout que son fils peut avoir un appui dans cet oncle, promet d’accepter si son bon Pierre y consent.

Le fils est de retour : il a vu l’inconnu, il a consenti. Une âme jeune, ardente, courageuse, ne peut résister à une pareille proposition. Quel avenir immense s’ouvre devant lui ! capitaine ! et riche ! pour que sa mère ne puisse manquer de rien.

Il se prépare donc à la hâte. Le marchand de bois est exact au rendez-vous ; les engagements réciproques sont arrêtés de part et d’autre : l’oncle est du voyage. Seulement, comme une seule place est vacante, et que le pauvre homme sait faire un peu de cuisine, il sera le coq du navire. Les adieux sont faits... La pauvre mère a couvert son fils de baisers et de larmes... Pierre Kilnar est en route.

Le jeune Kilnar, installé mousse en partant, a fait sa première traversée à bord des Quatre-Sergents, beau navire de trois cent cinquante tonneaux. L’équipage, après une bonne route, a débarqué à Saint-Jean, île de Terre-Neuve. Quelques jours de repos ont suffi, et le vaisseau, chargé de bois précieux, est remis à la voile et cingle vers la France.

Pierre Kilnar, animé par son amour filial, remplissait ses devoirs avec une exactitude remarquable. Il avait, il est vrai, excité d’abord la jalousie des autres mousses, tous plus âgés que lui ; mais, soutenu par ses chefs, défendu par son oncle, le coq (cuisinier) du bâtiment, et protégé par sa propre force et une agilité peu commune, il avait fini par se mettre bien avec ses compagnons. Le capitaine, suivant les ordres du marchand, son patron, l’avait même prévenu qu’avant de prendre terre il voulait lui donner un grade. Le cœur du jeune Pierre était donc pénétré de sentiments de bonheur et de joie.

Depuis leur départ de l’île de Terre-Neuve, on touchait au vingtième jour d’un voyage que le temps avait favorisé. Kilnar, étendu dans son hamac, se livrait aux plus douces rêveries : il allait revoir sa mère, la presser dans ses bras ! Comme il allait être fêté ! comme sa bonne mère allait être heureuse ! Tout à coup un bruit tumultueux frappe son oreille, il écoute, et ne distinguant pas le motif d’une telle clameur, il se jette à bas du hamac, et monte sur le pont. Quel spectacle ! Le bâtiment était arrêté, et tournait le côté, sans que l’équipage pût savoir par quelle cause ; le vent s’était élevé avec la plus grande violence ; le ciel s’était obscurci, les éclairs entr’ouvraient à chaque instant cette voûte noire et épaisse qui semblait vouloir écraser le navire ; le tonnerre se faisait entendre avec des redoublements affreux ; tout se réunissait enfin pour faire de cette scène un tableau de désolation et de mort.

Le capitaine et le jeune mousse ont compris le danger, et tous deux, une hache à la main, se mettent à couper le grand mât. Leur exemple est suivi : ce mât et celui de misaine sont bientôt séparés du navire qui se redresse presque aussitôt.

Les lames couvraient la surface du pont ; une forte voie d’eau s’était déclarée, et le navire, complétement envahi par l’élément perfide, chavira ; mais la nature de son chargement l’empêcha de couler à fond : sans cela, c’en était fait à l’instant du bâtiment et de l’équipage.

Le navire était submergé, et sur le pont les malheureux naufragés qui avaient de l’eau jusqu’à mi-jambes, pour ne pas être emportés par le vent ou les vagues qui se succédaient avec une rapidité extraordinaire, se cramponnaient aux cordages, et à tout ce qui pouvait leur offrir un point de résistance. Les vivres étaient emportés par les vagues, ou bien restaient submergés au fond du bâtiment ; déjà même plusieurs matelots, descendus pour en retirer quelques parties, s’étaient noyés. La pluie tombait par torrents. Les plus faibles, après des efforts inouïs, lâchaient prise, tombaient exténués ; leurs corps étaient bientôt entraînés, et disparaissaient dans l’abîme.

Une nuit et un jour entiers se passèrent ainsi. Au milieu de cette désolation, un seul homme avait conservé son courage : c’était Pierre Kilnar. Il exhortait ses compagnons, les conjurait d’avoir confiance en la Providence ; puis il pensait à sa mère.

Le ciel devint enfin moins sombre ; le vent s’apaisa, les vagues cessèrent de mugir avec la même furie, et les malheureux purent se traîner les uns contre les autres ; puis, à l’aide de leur soutien mutuel, et corps contre corps (l’eau qui couvrait entièrement le pont ne leur permettait pas de s’étendre), ils se livrèrent à quelques instants de repos... Quel sommeil !... quel réveil !... La mer rugissait autour d’eux comme pour réclamer sa proie : une étendue d’eau que leurs yeux ne pouvaient embrasser, le ciel encore sombre et nuageux, le bruit lointain du tonnerre qui paraissait toujours les menacer, la faim, la soif, qui déchiraient leurs entrailles, le froid qui glaçait leurs membres semblaient se réunir pour leur faire éprouver la plus cruelle agonie.

Le jeune matelot, dans ce moment affreux, s’écriait : « O ma mère ! » et plusieurs d’entre eux, excités par cette invocation, répétaient les noms les plus chers à leur cœur.

Par l’ordre du capitaine, l’eau de pluie, restée dans quelques débris, est recueillie avec soin ; elle soutient quelque temps l’existence de ceux qui ont échappé à la tempête ; mais cette ressource est bientôt épuisée.

Les poissons se présentaient quelquefois à leurs regards, les oiseaux de mer voltigeaient souvent au-dessus de leurs têtes ; mais n’ayant aucun instrument, aucune arme, c’était pour eux le supplice de Tantale.

Huit jours s’écoulèrent encore dans cette horrible situation : huit jours passés en larmes, en imprécations, en cris de désespoir !

A la fin, l’exaspération s’empare de ces infortunés et chasse au loin les sentiments affectueux qui les avaient réunis dans les premiers jours de leur catastrophe ; la rage les anime presque tous ; leurs traits cadavéreux se contractent d’une manière infernale, et leurs regards farouches laissent entrevoir d’affreuses résolutions.

Pierre Kilnar, dont le caractère jusque-là ne s’était pas démenti, n’ayant plus de paroles à faire entendre, déchiré comme ses compagnons par des souffrances qu’il ne peut apaiser, au milieu des imprécations et des cris, s’était réfugié dans un coin du navire. Seul, la tête appuyée sur ses deux mains, il répétait par intervalle des mots entrecoupés, et le nom de celle qui lui avait donné la vie s’échappait encore de ses lèvres, lorsqu’il tomba comme affaissé sous le poids de ses douleurs.

Le capitaine voyant qu’ils allaient succomber, et par une inspiration dernière, sentant qu’il fallait un nouvel effort pour prolonger leur existence, rassemble, de l’autre côté du bord, le reste de son équipage. « Mes amis, leur dit-il, nous avons fait ce qui était possible à l’homme pour résister aux tortures que nous endurons. Cette position n’est plus tenable : nous devons expirer aujourd’hui si un dernier sacrifice n’est accompli. Nous mourons de soif, de faim : il faut que l’un de nous périsse pour les autres... Et jetant les yeux sur le jeune Kilnar : — Regardez Pierre, il n’a plus que quelques minutes à vivre ; c’en est fait de lui. Il est le plus jeune, il n’a ni femme, ni enfant... Il faut qu’un de vous s’approche et lui ouvre les veines.

Un murmure difficile à définir succède à ces paroles.

Il s’agissait de se nourrir de chair humaine, et les plus affamés reculaient eux-mêmes devant un semblable repas. Le capitaine croit devoir mettre la proposition aux voix... Le plus morne silence règne en ce moment... La proposition est adoptée.

« Qui se charge de l’opération ? dit le capitaine. Eh bien ! vous baissez les yeux... Mais, je n’y songeais pas, c’est l’office du cuisinier. » Le coq, qui s’était mis à l’écart, est appelé.

« Allons, tu dois remplir jusqu’au bout tes fonctions. Tu es habitué à voir couler le sang des animaux qui servent à notre nourriture : prends ton couteau et va à cet enfant.

— Quoi ! Pierre ! mon neveu !... ce jeune homme !... Oh ! capitaine, c’est une vision de l’enfer ! Moi... l’assassin du fils de mon frère, du seul enfant qui reste à la veuve Kilnar !... »

A ce nom prononcé d’une voix accentuée et déchirante, le jeune mousse relève sa tête appesantie : « Qui parle de ma mère ? — Mon cher neveu, mon cher fils, si tu savais la résolution barbare de ces cannibales qui nous entourent !... » Un murmure violent se fait entendre... « Tais-toi, dit le capitaine, tais-toi ! Si tu ne veux accomplir mon ordre, tu mourras toi-même, sans sauver Pierre, car sa mort a été résolue. Allons, vous autres... » Et il fait un signe à ceux qui l’écoutent.

« Jamais ! jamais ! capitaine, dit le pauvre cuisinier... Oh ! je vous en supplie ! » Et il tombe aux genoux de cet homme.

Le jeune mousse se lève. Sa figure, quoique celle d’un mourant, respire le calme le plus parfait ; ses yeux ont une expression indéfinissable de bonté ; sa bouche se contracte d’un sourire légèrement empreint d’amertume. « Mon oncle, ne vous affligez pas ainsi ; je vois qu’il n’y a plus rien à espérer du ciel, tout est fini pour moi, le chemin vers ma mère m’est à jamais fermé : ainsi, mon oncle, accomplissez sans crainte... sans remords... sans regret, l’acte qui vous est commandé. »

Déjà Kilnar a fait tomber une partie de ses vêtements, lorsque le second du navire jette un cri de joie : il a vu un point blanc au loin... Tous les yeux se fixent à l’horizon... « C’est un vaisseau !... Oui, nous sommes sauvés ! s’écrie à la fois l’équipage... Kilnar, tu vivras ! » On s’embrasse, on se félicite, et le capitaine, au milieu des transports d’allégresse, attache au bout d’une perche quelques lambeaux de voiles déchirées, pour servir de signal.

Le cœur du jeune mousse a palpité plus vivement. Il regarde avec anxiété la place où le vaisseau a été reconnu ; mais ses yeux cherchent en vain... tout a disparu. Un nouveau cri de rage succède aux transports de bonheur qui avaient rappelé ces êtres défigurés à des sentiments humains. La férocité se peint dans leurs yeux, et le mot de mort est prononcé d’une voix unanime.