* A Distributed Proofreaders Canada eBook *

This ebook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the ebook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the ebook. If either of these conditions applies, please contact a FP administrator before proceeding.

This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.

Title: Le Dimanche des Enfants, tome 3

Date of first publication: 1840

Author: Various

Date first posted: Apr. 29, 2018

Date last updated: Jan. 17, 2019

Faded Page eBook #20180447

This ebook was produced by: Marcia Brooks, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at http://www.pgdpcanada.net

LE DIMANCHE

DES ENFANTS

Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins.

(Près le Pont-Neuf.)

LE DIMANCHE

DES ENFANTS

JOURNAL

DES RÉCRÉATIONS

PARIS

LOUIS JANET, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE SAINT-JACQUES, 59,

AU FOND DE LA COUR.

TABLE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

| Pages | |||

| Marie. | 1 | Dubreil de Marzan. | |

| L’Ange gardien. | 14 | Edouard Vaneeckout. | |

| Les boas de Timor. | 16 | Miss Lucy Saunders. | |

| Henriette d’Angleterre. | 21 | Mme Eugénie Foa. | |

| Trois fois, trois frères rois. | 32 | Edouard Patry. | |

| Le Génie et la fourmilière. | 36 | Mme Fanny Richomme. | |

| Tomy. | 41 | Etienne Enault. | |

| Découverte et missions du Paraguay. | 58 | Mme de Sainte-Marguerite. | |

| Moïse, ou l’enfant sauvé dese aux. | 71 | Symphor Vaudoré. | |

| L’Avent. | 73 | Mme de Sainte-Marguerite. | |

| Au coin d’une borne. | 75 | Gustave des Essards. | |

| Le gagne-petit. | 82 | J. N. Bouilly. | |

| Le bon roi Réné. | 93 | Alphonse Fourtier. | |

| Les orphelins. | 99 | De Joannès. | |

| Noël. | 100 | Symphor Vaudoré. | |

| Christophe Colomb. | 105 | Mlle Léonide de Mirbel. | |

| Versailles. | 130 | M. P. H***. | |

| Les dangers de l’ignorance. | 137 | Théodore Barrière. | |

| Une nuit d’hiver. | 145 | Gustave des Essards. | |

| Juliette. | 151 | Mme Fanny Denoix. | |

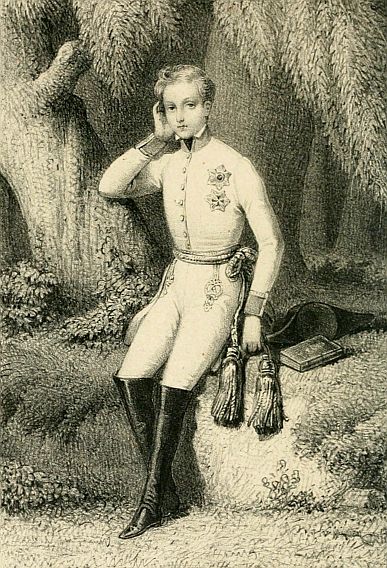

| Le petit roi de Rome. | 154 | Léon Guérin. | |

| La pêche des perles. | 174 | Anonyme. | |

| Le Carême. | 177 | Symphor Vaudoré. | |

| Mongolfier, ou les aérostats. | 179 | M. H. D***. | |

| La jeune Espagnole. | 184 | Léon Guérin. | |

| La tourterelle et le lézard. | 195 | Mlle Élise Moreau. | |

| Le lac de Grand-Lieu. | 198 | Gustave des Essards. | |

| Une nuit près du pôle boréal. | 202 | M. H. D***. | |

| L’Orphelin. | 207 | Charles Collet. | |

FIN DE LA TABLE.

LISTE

DES VIGNETTES DE CE VOLUME.

DESSINS DE M. LOUIS LASSALLE.

| Pages | ||

| 1. | L’Ange gardien. | 14 |

| 2. | Henriette d’Angleterre. | 21 |

| 3. | Tomy. | 41 |

| 4. | Découverte et missions du Paraguay. | 58 |

| 5. | Au coin d’une borne. | 75 |

| 6. | Le gagne-petit. | 82 |

| 7. | Christophe Colomb. | 105 |

| 8. | Les dangers de l’ignorance. | 137 |

| 9. | Une nuit d’hiver. | 145 |

| 10. | Le petit roi de Rome. | 154 |

| 11. | Schœnbrun en 1830. | 172 |

| 12. | La jeune Espagnole. | 184 |

| 13. | Une nuit près du pôle boréal. | 202 |

LE

DIMANCHE DES ENFANTS

JOURNAL DES RÉCRÉATIONS

Rien de plus doux, de plus poétique, de plus délicieusement naïf, que la vie humble et cachée de la vierge Marie dans son pèlerinage sur la terre. C’est une histoire qui intéresse tous les siècles, tous les âges, et qui convient à toutes les positions de la vie. Patronne des vierges et des mères, de l’innocence et du repentir, des rois sur le trône et des martyrs sur l’échafaud; modèle de ce qui est grand et de ce qui est doux, elle fut couronnée deux fois: ici-bas, de sept douleurs, en sa qualité de mère des hommes; là-haut, de douze étoiles, en sa qualité de mère de Dieu et de reine des anges. Celui qui connaît le fils, peut-il ignorer la mère? Celui qui goûta le fruit ne doit-il pas aimer la fleur, et le miracle de la femme restée vierge n’est-il pas digne de l’homme resté Dieu? Ce poëme, que le ciel et la terre chantent depuis dix-huit siècles, renferme les plus tendres mystères de vertu, de compatissance et d’humilité. Il s’adresse au vieillard qui a porté sa croix, comme à l’enfant venu sur la terre pour la prendre; telle est cette merveilleuse création, qu’à toutes les époques, à toutes les heures orageuses de l’existence, il nous suffit de regarder dans notre cœur pour voir rayonner sur nous la figure de Marie, comme une seconde et maternelle providence. Avec les traits de la vie de la Vierge, consignés dans l’Évangile ou recueillis par la tradition, on composerait des volumes aussi attachants pour l’enfant qui apprend à parler que pour l’homme qui apprend à penser; et je ne sais ce qu’on pourrait dire à celui qui serait insensible au spectacle de cette glorieuse et douloureuse maternité, qui commence dans une étable et qui finit au pied de la croix.

On se figure aisément que l’inaltérable union des deux chastes époux issus de David fut pour eux une source de jouissance, de paix et de bénédiction. Joseph et Marie, dans leur maison de Nazareth, partageaient les journées entre le travail, qui annonce l’expiation, et la prière, qui annonce l’espérance. Le fils de David, le pasteur, se levait tous les matins avant le soleil, et pauvre lui-même, il s’en allait bâtir pour les pauvres de la vallée les cabanes de térébinthe et de bois d’olivier. Modeste charpentier, il façonnait tour à tour des toits rustiques pour l’indigent, des joujoux pour l’enfance, des barques pour le pêcheur, des charrues pour l’homme des champs. Il ne rougissait pas d’employer des mains royales à ces simples ouvrages qui allaient bientôt occuper une main divine. Marie, toute resplendissante de sa parure inviolable, voilée sous sa pauvreté, comme Dieu le fut sous notre chair, tissait elle-même des nattes de roseaux et des habits de lin, lavait les tuniques de Joseph, pétrissait les gâteaux de farine, et, le soir, descendait, comme les filles des patriarches, à la fontaine où elle puisait l’eau vive. Au coucher du soleil, quand le dernier chant de l’oiseau annonçait le lever de la première étoile, elle servait, sur une table d’ébène, les pains d’orge ou de doura, les laitages, les légumes secs, les figues savoureuses, que le couple évangélique partageait quelquefois avec des anges, déguisés sous l’habit de voyageurs. Car la mère ne devait-elle pas être en quelque façon le modèle du fils? et cette fille de roi descendue du trône de David dans les humbles occupations d’un ménage obscur, n’était-elle pas digne du fils de Dieu tombé du ciel dans une étable? L’odeur de cette maison bénie montait jusqu’aux cieux, et les charmait, et le plus beau des serviteurs du Très-Haut, Gabriel, se trouve heureux de quitter la face du Seigneur pour venir contempler cette créature incomparable, et la saluer le premier de son royal titre: mère de Dieu.

L’Évangile fait mention de trois voyages où la figure de la Vierge apparaît avec une auréole particulière de poésie et de sérénité. Du premier voyage où elle mérita d’être appelée bienheureuse et bénie entre toutes les femmes, il nous est resté le cantique du dimanche: Magnificat. Du second voyage, il nous est resté quelque chose de plus étonnant: l’événement qui a changé le monde en nous donnant le Christ, et le cantique des anges, qui rappelle éternellement les gloires de Dieu et la délivrance des hommes. Les livres saints se contentent de mentionner le troisième voyage de la Vierge entrepris pour dérober Jésus-Christ aux persécutions d’Hérode, et fuir, comme Jacob, vers la terre d’Égypte. Mais la tradition a mêlé à ce souvenir un épisode bien connu de nos pères, et à peu près oublié de nos jours, qui répand un intérêt tout dramatique sur l’excursion de la sainte famille.

Ce pèlerinage lointain offrait une longue suite de dangers et de fatigues. Ce n’étaient de toutes parts que collines escarpées, sentiers caillouteux, terrains de grès et de tuf, où filtrait à peine une maigre verdure, et d’où s’élevaient tristement quelques nopals épineux. Il fallait suivre le lit pierreux des torrents, s’enfoncer dans des routes perdues, et se détourner du chemin pour rencontrer un caroubier qui prêtât un peu d’ombrage au céleste enfant qui ne devait pas mourir seulement de lassitude et de chaleur. Or la Vierge Marie ne possédait ni serviteurs ni suivantes, ni chameaux ni tentes, ni tapis pour traverser les océans de sables brûlants. Une feuille de sycomore ou de figuier suffira pour défendre du soleil celui qu’une pauvre étable a défendu contre les bises piquantes de l’hiver, et le Verbe fait chair doit se trouver heureux de partager la goutte de rosée qu’il créa pour la fleur et le rayon de miel oublié dans les fentes de la roche pour la colombe du désert.

Les chacals, les serpents, les reptiles hideux étaient un grand sujet d’effroi pour les timides voyageurs; cependant ils redoutaient plus encore les hommes et avec raison. Jésus devait payer par ses souffrances tout le bien qu’il venait nous faire. Le bienfaiteur est souvent victime du bienfait. Tout César a son Brutus, toute mère son Benjamin. Jésus nous apportait sa vie, que pouvions-nous lui rendre que la mort? Depuis la prédiction de Siméon au temple, cette pensée pénétrait l’âme de la Vierge, comme un glaive mystérieux et tranchant: son martyre avait commencé le même jour que sa maternité. Partie de l’étable de Béthléem, où pouvait-elle se rendre sinon au Calvaire?

Sortis de Galilée suivant les ordres de l’ange, les pèlerins avaient déjà passé sans accident les environs de Jérusalem: ils avaient trompé les regards, les espions, évité tous les dangers qui les menaçaient du côté d’Hérode. Échappée à tant d’inquiétudes, la sainte famille commençait à respirer un peu, car les riches et verdoyantes plaines de la Syrie allaient bientôt s’ouvrir devant elle. Encore une journée de marche, et ils pourront voyager en sécurité avec l’espérance d’Israël. Mais ce jour était le plus pénible et le plus alarmant pour eux. On sait, par les relations des voyageurs, et de M. de Lamartine notamment, dont les descriptions sont presque toujours des tableaux d’après nature, que la plupart des plaines de Galilée et de Judée sont défendues par des gorges profondes, espèces de défilés fuyant entre deux montagnes hérissées d’énormes mamelons de terre et de granit, qu’on prendrait pour des villes crénelées, avec leurs murailles, leurs bastions et leurs tours. Il est facile de reconnaître une intention providentielle dans ces fortifications de la nature, que Dieu avait ainsi placées autour de son peuple comme une ceinture protectrice destinée à le défendre des invasions des païens et de l’idolâtrie. Depuis la conquête romaine, ces solitudes étaient peuplées de voleurs et de bandes indépendantes qui tombaient du haut de ces collines comme des pirates ou des oiseaux de proie sur les riches pays d’alentour, les tribus voyageuses, les corps d’armée isolés, et faisaient une sorte de guerre de partisans à la manière actuelle des Kabyles et des guérillas espagnols. Ils avaient pris racine dans ces montagnes, car la police de Rome était trop éloignée pour protéger le voyageur contre le brigandage armé du désert. Plusieurs fois on avait essayé, mais en vain, de détruire ces nids de vautours. L’avarice du juif avait triomphé des vainqueurs du monde, et pas une caravane ne passait en ces lieux sans payer tribut à la barbarie.

Un jour donc séparait la sainte famille des plaines tant désirées qui lui promettaient enfin de la fraîcheur, de la verdure, et plus d’ennemis. Mais il fallait auparavant traverser un horrible et profond ravin où le voyageur était comme étouffé par des remparts de rochers s’étayant les uns sur les autres jusqu’à une hauteur prodigieuse, et laissant voir, de distance en distance, de larges bouches de cavernes qui s’ouvraient et menaçaient comme des gueules de monstres. Des fleurs rouges, imitant le corail, croissaient dans les fentes de ces roches gris-cendre, et les faisaient ressembler, sous les ondulations de la lumière, à d’énormes cadavres marquetés de sang. Joseph nourricier de Jésus, comme l’autre Joseph avait été nourricier d’Israël, ne possédait aucun moyen de défense; seulement, il emportait dans une ceinture de cuir quelques restes précieux de la visite des Mages; et c’était à la fois pour lui, dans ce désert, un sujet d’inquiétude et d’espérance. Mais l’objet de ses plus tendres alarmes, c’était le trésor vivant dont il répondait au ciel et au genre humain. Chaque regard qu’il jetait sur sa chère Marie, si jeune, si délicate, si belle, sur l’enfant Jésus dont le sourire rose était déjà mêlé d’un nuage de tristesse douce, revenait sur lui comme un trait perçant, et le dévorait d’une angoisse sourde et poignante. Parfois il considérait sa faiblesse, et il lui semblait que toute cette gorge de grès et d’âpres pics s’ébranlait, vivait, marchait à lui. Dans l’horreur ténébreuse qui l’environnait, il s’imaginait que ces trous étaient les yeux de l’enfer qui le regardait, de l’enfer, qui allait déclarer la guerre au Messie; il croyait en voir sortir des tigres prêts à déchirer les membres si gracieux du Sauveur, qui étaient destinés aux verges des hommes et aux caresses des bourreaux. Et il frissonnait. «Seigneur, disait-il, se peut-il que vous m’ayez donné votre fils à garder, moi qui ne suis qu’un pauvre faible vieillard sans armes; vous qui êtes si grand, moi qui suis si petit; lui qui est si précieux pour Israël, que tous vos anges suffiraient à peine à lui faire une garde digne de sa grandeur! Donnez-moi la force de David devant le géant, de Samson devant le Philistin; protégez le fils et la mère, comme Daniel dans la fosse aux lions; prenez tout mon sang, toute ma vie, plutôt qu’un cheveu de sa tête, et défendez vous-même votre chaste épouse et le salut des hommes!» Après avoir fait le sacrifice de lui-même, son cœur devint moins lourd, et il lui sembla qu’il respirait.

C’était le soir: les mates blancheurs de la lune donnaient aux roches du ravin des airs de spectres et d’ossements: les végétations fauves de la vallée projetaient des ombres pâles qui retombaient à larges pans sur la modeste caravane, et se promenaient sur les hauteurs comme de silencieux ennemis; le vent des nuits tirait, des fissures de la pierre, des murmures confus et sinistres qui enveloppaient la sainte tribu d’un nuage de terreur; les ténèbres s’épaississaient, des formes étrangement livides se balançaient dans les détours du vallon, et les oiseaux funèbres, cherchant leur proie dans la nuit, rasaient la tête du Sauveur, et semblaient lui porter un défi de la part des enfers. La pauvre mère, en proie à des accès de frayeur inexprimable, noyait toutes ses pensées de trouble dans une larme de Jésus; elle ne voyait que les lèvres rosées de son Emmanuel, que ses petits bras entrelacés en croix. Le souffle du divin enfant était la seule harmonie qu’elle pût entendre; car c’était le seul bien que connût son cœur, le lien unique qui l’attachât à la terre, la seule partie d’elle-même où il y eût encore des palpitations et de la vie. Elle adorait silencieusement le Verbe-Dieu, qui était sa gloire; elle baisait, pressait, étreignait le Verbe fait homme qui était sa souffrance. Sa force, sa beauté, sa tendresse, son âme, c’était lui. Spectres, visions, images funèbres, tout cela passait à ses yeux comme les ombres de l’ombre. Elle était vierge, et elle était épouse du Saint-Esprit. Mère d’un homme, elle défierait un tigre; mère de Dieu, craindrait-elle l’armée des hommes ou des démons? D’ailleurs, elle devait croire aux miracles, cette femme qui en était un.

Les trois voyageurs firent encore quelques pas sous les silencieux rayons de la lune. Mais voilà que la paisible monture du Messie dresse ses crins à l’aspect d’une forme étrange qui s’agite à quelque distance: Joseph fait halte devant la vision. Les objets qui flottaient, indéterminés et douteux au premier abord, se rapprochent et grandissent; les ombres se changent en véritables hommes, les pointes en poignards, les craintes en réalité; il n’est plus possible de méconnaître une troupe de brigands armés qui marchent vers le groupe innocent et lui barrent le passage. Joseph se dispose déjà à dénouer sa ceinture pour acheter le passage du ravin; mais le chef des brigands, sans faire attention à lui, court droit à Marie, qui sent son cœur se resserrer en elle, et est traversée d’une de ces étreintes indicibles dont les mères seules peuvent rendre compte. Mais, comme si elle obéissait à une impulsion divine, voilà qu’elle prend son fils qui dort, le place sur son cœur comme un bouclier, écarte son voile, et regarde sans pâlir le brigand qui est devant elle. En ce moment, il se passe quelque chose d’inouï dans ces trois âmes, dont l’une était le salut, l’autre la beauté, l’autre la souillure du monde. Un éclair formé d’un triple rayon de divinité, de maternité et de miséricorde, frappe soudain l’homme du crime comme une éblouissante apparition. Sans savoir ce qu’il fait, voici qu’il tombe à genoux devant cette faiblesse que des rois ont adorée, et son cœur, transformé dans un instant comme celui d’Alexandre quand il aperçut le grand prêtre des Hébreux, tressaille d’un sentiment céleste. Revenu de cet éblouissement, il étend la main vers l’ânesse de la Vierge, et, par un sentier connu de lui seul et des chamois, il conduit les saints personnages dans sa forteresse, bâtie comme un nid de vautour, au sommet d’un roc escarpé. Là, mille soins tendres sont prodigués à cette enfance, à cette virginité, à cette vieillesse qui l’ont charmé. Il offre tour à tour au voyageur et à sa belle compagne de l’eau tiède pour laver leurs pieds meurtris, et de l’eau fraîche pour essuyer la poussière de leurs fronts. Le Christ est couché dans un berceau de jonc; des peaux de tigre et d’ours sont étendues pour reposer les pèlerins, et l’ânesse elle-même est soignée comme un hôte respectable. La sainte famille trouve un repas composé, comme ceux des patriarches, d’agneau, de gibier sauvage, de fruits secs et de pains cuits sous la cendre. La lune de juin rayonnait sur cette scène de douceur et d’hospitalité; ses mélancoliques rayons, mêlés à la joie des saints convives et du maître hospitalier, s’étonnaient d’éclairer pour la première fois le Créateur devenu petit, et l’homme devenu grand; l’innocence et la beauté servies par le pécheur, et le roi de toute justice ne trouvant d’asile ici-bas que dans celui des animaux et dans la demeure des criminels. Qui aurait contemplé cette miraculeuse réunion d’un saint vieillard, d’une Vierge mère, d’un Dieu enfant et d’un voleur assis à la même table, buvant dans la même coupe du vin qui peut-être avait coûté des larmes, eût été ravi comme poëte, comme peintre, comme croyant, et n’aurait jamais oublié le spectacle de cette compagnie dont chaque personnage était un prodige. Si cette tradition semblait invraisemblable à quelqu’un, nous demanderions ce que Dieu venait faire dans le monde? Il ne venait pas racheter les anges, mais les hommes; il avait pris un corps et une mère pour cela. Celui qui n’eut pas honte de paraître semblable à nous, avait-il à rougir de nos misères? Médecin, il devait commencer par le malade; prêtre, par le pécheur. Je ne vois pas au reste ce qu’il y a de plus incroyable d’un Dieu qui naît homme et pauvre sous une masure, ou d’un Dieu enfant qui reçoit l’hospitalité d’un misérable criminel à qui il apporte l’espérance.

Cependant, le bandit se tenait en présence de ses convives, dans l’attitude du respect, et s’occupait à les servir, lorsque tout à coup des éclats de trompettes, des voix d’hommes et des pas d’archers, troublent le silence de la nuit et la joie de cette scène qui commençait à essuyer tous ces fronts: à ceux-là la sueur, à celui-ci le vice. Une anxiété nouvelle serre aux entrailles Joseph et Marie. Le dépôt qu’ils possédaient, c’était le salut d’Israël et du genre humain. Or, cet Enfant-Dieu, si calme et si doux, avait lui-même besoin d’un sauveur, et ce sauveur était une mère sans autre défense que sa virginité; son gardien était un vieillard sans autre force que ses cheveux blancs, et tout cela reposait sous le toit et sous la bonne foi d’un brigand inconnu. Cette idée traversait, comme un frisson, les veines de Marie; mais Jésus, réveillé par le bruit des trompettes, jeta sur sa mère un de ces sourires plus pénétrants que le rayon de soleil qui relève la fleur, et il y eut alors sur ces deux figures un rayonnement que nul pinceau ne pourrait rendre.

Le bandit, monté sur un escarpement de roches, pour reconnaître d’où venait le mouvement, avait distingué un détachement des milices d’Hérode, qui, depuis quelque temps, rôdaient dans ces déserts pour en surveiller les maîtres. Il vient avertir ses hôtes, qu’il s’efforce de rassurer, puis remonte au sommet de la tour pour observer la marche du corps d’armée et disposer toutes choses en cas d’attaque. Cet incident répandit une double émotion dans l’âme des saints personnages. D’une part, ils admiraient la Providence, qui les avait si visiblement préservés; car, s’ils n’avaient rencontré le brigand, ils tombaient entre les mains d’Hérode, et le Messie eût été traité comme les autres innocents. De l’autre, ils se virent menacés de nouveaux dangers, s’ils étaient exposés aux horreurs d’un siége nocturne. Joseph tombe à genoux devant le Rédempteur, et lève les bras au ciel, comme autrefois Moïse durant le combat qui se livra dans le désert. Marie découvre son sein à l’enfant de Dieu, qui seul était digne de le voir et d’y appliquer ses lèvres; et l’abeille divine, aspirant le miel de la rose mystique, offrit un spectacle qui dut faire tressaillir les anges.

Pendant que cette scène de pureté et de tendresse bénie se passait au dedans, l’ange exterminateur armait au dehors le bras du terrible brigand. Il prenait ses mesures pour une vigoureuse résistance. Aidé de quelques-uns des siens, il accumulait les pierres, les graviers, tendait les arcs, aiguisait les piques, armait les frondes de cailloux perçants; il plaçait ses postes, fortifiait les points faibles, tandis que là-bas, tout au fond, la multitude remuait, grossissait, bourdonnait comme les vagues d’un fleuve. Déjà même, il distinguait confusément des bruits sourds et caverneux, comme les coups du bélier contre une muraille, et pressentait bien qu’il touchait à quelque situation violente. Mais la crainte n’entra pas un instant dans son esprit: je ne sais quelle force surnaturelle développait en son âme une énergie inconnue; il sentait que, pour la première fois, il allait servir une cause juste.

Les soldats du roi des Juifs, qui avaient rempli de deuil toutes les maisons d’Israël où se trouvaient des nouveau-nés, fouillaient maintenant ces cavernes pour y trouver de l’or et des fugitifs. D’ailleurs, ces montagnes leur étaient signalées comme un repaire de voleurs et d’ennemis de l’État, qui étaient parvenus, à l’aide de ces retranchements naturels, à se soustraire à la domination des Romains. Donc, ils se décidèrent à emporter d’assaut la forteresse du bandit, qui cette nuit se trouvait presque seul, avec deux ou trois des siens, ses gens étant occupés à une expédition dont les Galiléens avaient eu connaissance. L’entreprise était audacieuse. Peut-être la place sera-t-elle défendue sérieusement; et puis que fera le bélier contre des remparts que Dieu lui-même a construits? Cependant deux brigades, munies de leviers, de piques, de pioches, de javelots et de balistes, s’engagèrent dans le défilé, et montaient en silence par un sentier de la colline, ombragé de palmiers, lorsqu’un fracas effroyable interrompit leur marche. Une douzaine des leurs, emportés par un quartier de rocher, roulaient pêle-mêle à une profondeur énorme, et se tordaient dans le gouffre avec le pavé qui rebondissait et mugissait comme un tonnerre souterrain. Étourdis de ce brusque avertissement, les assiégeants n’eurent pas le temps de se reconnaître, qu’ils virent une nouvelle foule de mourants et de blessés tournoyer au-dessous d’eux, sans qu’ils devinassent à quels ennemis ils avaient affaire. Ils décochaient en vain des flèches et des traits qui allaient blesser au hasard quelques troncs d’olivier ou s’accrocher aux herbes, et le plus souvent retombaient émoussés sur leurs têtes. Mais les chefs, parmi lesquels se trouvaient des officiers romains, n’étaient pas habitués à reculer: ils se forment en carrés, se serrent, s’abritent sous les voûtes de granit, et marchent en bon ordre vers la terrible muraille. A ce nouveau plan d’attaque on oppose un plan de défense habile; les gros blocs cessent de rouler, mais les pierres se mettent à tomber une à une sur les soldats, et éclaircissent leurs rangs. Ceux-ci n’avançaient pas moins, malgré les cailloux qui pleuvaient, malgré l’abîme qui mugissait; déjà même, ils découvraient la forteresse du bandit. La grêle de gravois, de moellons, de sables, de projectiles, n’était plus aussi épaisse; la défense se ralentissait évidemment, l’arsenal du brigand semblait épuisé, et l’horrible clameur des soldats arrivait jusqu’à l’intérieur de la citadelle où la pauvre Marie, en prières, palpitait entre la vie et la mort. Une charge encore, et ils sont maîtres du dernier mamelon. C’est là que le montagnard les attendait. Ils venaient de laisser derrière eux un effroyable escalier de roches pointues, hérissées de dents comme une mâchoire de requin. Alors le bandit juge qu’ils sont assez prêts et le ravin assez profond. A l’instant où ils crient victoire, voilà qu’une affreuse masse de granit vert s’ébranle, se détache d’elle-même, et entraîne les deux bataillons à deux cents pieds dans le précipice. Soldats, officiers, bras mutilés, têtes sanglantes, débris minéraux et débris humains ruissellent et s’éparpillent sur les flancs déchirés de la montagne. L’énorme bloc, brisé par la rapidité de la chute, se divise en serpents de pierre qui vont chercher les hommes comme des machines intelligentes; ils écorchent les saillies du vallon, mordent, balaient, broient tous les obstacles, que ce soient des troncs d’arbres ou des troncs d’hommes, des créneaux ou des têtes, des os de morts ou des os de vivants. Tout cela tourne, poudroie, saigne, se déchire, se mêle, et les morceaux de pierres et les morceaux de cadavres arrivent à grand bruit dans le gouffre, qui ressemble à une horrible mer de métal bouillant, à un enfer d’où il ne sort plus qu’une plainte étouffée et sinistre comme la mort. Quelques hommes échappés par miracle à cette éruption volcanique, s’imaginent que le mont lui-même s’est rué sur eux, et va les engloutir. Ils se hâtent de fuir dans les ténèbres, et croient entendre le génie de la montagne chanter derrière eux des airs de triomphe.

Et le calme se fit. La lune s’épanouissait dans le ciel comme pour sourire à la victoire de Dieu; les tièdes brises des nuits d’Orient, parfumées aux orangers de la plaine, glissaient dans les fissures de la montagne, et répandaient dans l’air je ne sais quelle odeur d’intarissable vie; le dôme à demi voilé des cieux laissait tomber de pittoresques rayonnements sur les cimes échancrées des collines, où pyramidaient des têtes de sapins aux formes coniques. Toutes les structures bizarrement dentelées du ravin se diamantaient sous une pluie ondulante de lumière, et les étoiles, flottant dans leur lit d’azur, semblaient autant de berceaux suspendus sur le Christ enfant.

Le bandit, en retournant à ses hôtes, trouva sa maison remplie d’une lueur mystérieuse et douce. Il prit ce vieillard, cette femme et cet enfant pour une famille des anciens jours qui allait ramener sur la terre la vie patriarcale. A l’aspect du montagnard victorieux, la tête de la Vierge se pencha comme une fleur pleine de rosée; ses lèvres, qui n’avaient jamais reçu le baiser d’aucun homme, se posèrent sur celles de l’enfant-Dieu, et le chef-d’œuvre de la beauté embrassa le prodige de la miséricorde. Cette figure de femme, qui devait être un jour le refuge du pécheur, attachait particulièrement les regards de l’inconnu; car un double mystère frappait quiconque approchait de Marie; c’était un caractère de grandeur qui, plus tard, en a fait la reine des anges, allié à ce rayonnement d’une miséricordieuse tendresse qui déjà trahissait la mère des hommes.

Jusqu’alors, le brigand n’avait vécu que de pillages, de victimes, de malédictions et d’horreurs; il ne connaissait d’autres harmonies, d’autres fêtes, d’autre fièvre, que les larmes du voyageur et les ricanements de l’enfer. Et voilà qu’il logeait chez lui la paix, les bénédictions, l’idéal le plus pur de la grâce, de la charité, de la douceur, qui jamais soit apparu sur la terre. Il prit l’enfant avec une sorte de saisissement délicieux: en présence de ce mystère que Jacob avait désiré, il tressaillit sans savoir pourquoi, comme l’aveugle devant la lumière, et il sentit bien qu’en égorgeant les voyageurs et qu’en saisissant ses proies, jamais son cœur n’avait battu comme cela. Tel autrefois Balaam, appelé pour maudire le peuple de Dieu, reçut une impulsion mystérieuse qui le força de se répandre en bénédiction et de chanter les louanges du Seigneur. La nature elle-même semblait changée et conquise par la vertu du Très-Haut. Il y avait quelque chose d’imposant et d’auguste dans le calme solennel qui avait remplacé le bruit des armes; on eût dit que l’armée de Pharaon qui poursuivait Israël venait d’être engloutie sous les flots de la mer Rouge, et que Moïse entonnait, dans le lointain des cieux, le cantique d’actions de grâces que les fils de Jacob chantaient depuis dix siècles.

Après cette nuit de joie et d’inquiétudes, de terreurs et d’espérances, de perplexités et de triomphe, les pèlerins reprirent en paix la route de l’exil. L’hôte protecteur voulut les accompagner jusqu’au sortir de ces défilés affreux, et les guider lui-même par des chemins sûrs, inconnus des autres montagnards. Les couleurs chaudes et veloutées du ciel d’Orient répandaient sur leurs pas des rayons étincelants comme des diamants mobiles qui enveloppaient les saints voyageurs de faisceaux lumineux; les cimes des montagnes argentées comme des cônes de neige, fuyaient et se perdaient dans les profondeurs de l’horizon; le chant des oiseaux sous les arbres, le bourdonnement des insectes dans les herbes, la voix des torrents sous les roches, formaient une harmonie vaste et grandiose qui se mêlait aux magnifiques horreurs de cette nature sauvage. Joseph et Marie éprouvaient une étrange émotion en quittant ces déserts où ils avaient été maudits par les hommes, protégés et bénis par un brigand. Celui-ci voulut leur servir de guide jusqu’à l’entrée des plaines de Syrie, où ils trouvèrent une caravane qui faisait route pour l’Égypte; de plus, il chargea les voyageurs de ce qui pourrait leur être agréable parmi les dépouilles des ennemis vaincus.

Comme il retournait dans ses montagnes, il crut entendre une bouche invisible qui chantait: «Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez les routes du Seigneur, rendez droits ses sentiers.» Et il ne comprit pas le sens de ces paroles. Mais ce qu’il avait vu et ce qu’il avait fait lui sembla comme une vision bénie, et toujours depuis cette époque il épargna les voyageurs qui emmenaient avec eux des enfants. L’enfant de la montagne accomplissait alors sa trente-troisième année.

Trente-trois ans après ce jour, un autre grand combat se livrait entre l’enfer, qui perdait l’empire du monde, et le fils de Dieu, qui allait sauver les hommes. Le drame adorable et sanglant de notre salut se dénouait sur le Calvaire: Jésus montait de sa crèche de Béthléem à sa croix du Golgotha, et trois gibets étaient dressés sur la montagne des douleurs. Le Christ, couronné d’épines, avait à sa gauche un assassin qui blasphémait; à sa droite, un criminel crucifié comme lui, qui penchait humblement la tête, et disait: Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume! et l’homme-Dieu lui répondait: «Je vous le dis, en vérité, aujourd’hui même vous serez avec moi dans le paradis.» Il y a dix-huit cents ans que cela se passait, et depuis dix-huit siècles l’Église honore la mémoire du bon larron, qui un jour avait partagé sa demeure avec le Christ enfant, et qui mérita plus tard de partager sa croix.

Les ruines de la forteresse du bandit existent encore aujourd’hui. Au temps des Croisades, les Francs la visitaient avec un religieux respect; et plus d’une fois au moyen âge, la scène traditionnelle que nous venons de rapporter fut le sujet d’un de ces drames allégoriques et pieux qu’on représenta si longtemps dans l’enfance de l’art.

L’Ange Gardien.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |

| »Je te protégerai, je serai ton bon Ange. | |

Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Près du lit de sa mère, au fond de son berceau,

Un jeune enfant dormait, comme on dort à son âge,

Lorsque soudain un ange, en l’azur d’un nuage,

A ses yeux apparut, resplendissant et beau.

Sur son front blanc et pur rayonnait une étoile,

Et ses beaux cheveux blonds descendant, comme un voile,

Sur ses pieds enfantins à flots d’or ruisselaient;

D’un bruit harmonieux ses ailes frémissaient;

Sur ses lèvres errait un céleste sourire,

Et ses doux yeux d’azur sur l’enfant qu’il admire,

Planant avec amour, semblaient le protéger.

Puis, auprès du berceau posant son pied léger

Et penchant, gracieux, son céleste visage:

«Enfant, lui disait-il, oh! regarde-moi bien!

De ta vie, ici-bas, je suis l’Ange Gardien;

Tous tes jours, avec moi, couleront sans nuage,

Et tes ans se suivront sans amener de pleurs,

Ne laissant recueillir à ta main que des fleurs,

Ôtant devant tes pieds de ce monde la fange,

Je te protégerai, je serai ton bon ange.

Lorsque parfois, enfant, tu sens dans tes cheveux

Passer légèrement la brise qui soupire,

C’est mon souffle, pareil au souffle du zéphyre,

Qui, pour te caresser, descend du haut des cieux;

Puis, lorsque t’effleurant, légère, de son aile,

Tu sens, auprès de toi, la rapide hirondelle

Qui passe et dans les airs s’envole loin de toi,

Dans l’odorant parfum des iris de la plaine,

Dans les échos mourants des ailes du phalène,

Enfant, c’est encor moi, c’est moi, c’est toujours moi!

Quand, avec les saisons qui glissent sur ta tête,

Ton oublieuse enfance aura fui sans retour,

Inondant ton front pur des flots de mon amour,

C’est moi qui, de tes jours ferai des jours de fête;

Je te suivrai toujours, toujours planant sur toi,

Tu sentiras frémir mon aile tutélaire...

Car Dieu qui t’aime, enfant, propice à ma prière,

De ta vie en ce monde, a fait deux parts: à moi

Il donna la douleur et te laissa la joie.

Garde-la, mon enfant, sois heureuse, parcours,

En la semant de fleurs la belle et douce voie

Que le ciel t’a tracée. Entraînée au long cours

Du fleuve de la vie, en saluant ses rives

De tes cris de bonheur, des plus beaux de tes jours,

Laisse couler en paix les heures fugitives...

Va, l’on pleure assez tôt; assez tôt de tes yeux

Se ternira l’azur sous un voile de larmes;

Assez tôt, mon enfant, se flétriront tes charmes.

Je retourne, sur toi, veiller du haut des cieux.

Ce soir, quand de la nuit s’abaisseront les voiles,

Lève les yeux au ciel, regarde les étoiles

En des palais d’azur tout resplendissans d’or,

D’où vers toi, chaque jour, je guide mon essor,

Sous des arbres fleuris aux couleurs éclatantes,

Auprès des séraphins aux ailes chatoyantes,

C’est là qu’est ma demeure, enfant, et souviens-toi

Que toujours de là-haut ton bon ange te voit.

Adieu!!»—Puis, déployant soudain ses blanches ailes

L’ange prit son essor aux voûtes éternelles,

En saluant de loin celui qu’il protégeait.

—Et l’enfant, à l’aurore entr’ouvrant sa paupière,

Aperçut, se penchant sur son berceau, sa mère

Qui, pendant son sommeil, encor sur lui veillait.

Timor est une île des Indes-Orientales, habitée par les Malais, méchante race d’hommes que vous ne connaissez peut-être pas encore, mes enfants; je vais vous en dire deux mots. Ces tribus se trouvent éparses sur une grande partie de l’Archipel d’Asie; cruelles, ignorantes, elles poussent la barbarie quelquefois même jusqu’à mêler du sang humain aux sacrifices qu’elles offrent à leurs idoles. C’est affreux cela! Aussi de saints missionnaires ont-ils maintes fois affronté les plus grands périls pour chercher à répandre sur ces contrées les lumières de l’Évangile; hélas! les douces paroles de ces ministres de Dieu ne parvinrent jamais à toucher le cœur de ces idolâtres, et le plus souvent leur admirable dévouement n’eut pour prix que les persécutions et la mort; mais, hommes du Seigneur, ils regardaient leurs souffrances comme un bienfait pour l’humanité; ce martyre leur ouvrait les portes du ciel.

Voilà donc ce que c’est que les Malais; maintenant parlons de Timor. Cette île montueuse, hérissée de volcans mal éteints, est fréquemment ébranlée par les tremblements de terre, ravagée par des ouragans qui éclatent à l’improviste sur ces côtes marécageuses; elle est d’ailleurs entourée de récifs, de bancs de corail, qui en rendent l’accès très-dangereux aux navigateurs. Eh bien! sans doute, allez-vous me dire, il n’y a pas grand mal à cela; que peut-on avoir à démêler avec des barbares comme vos Malais, avec une île aussi affreuse que Timor?

A cela je répondrai, moi, qu’il ne faut pas se hâter de prendre si légèrement certaines choses en aversion; souvent le bien est à côté du mal; rien de ce qui nous entoure, mes enfants, en objets d’art, d’industrie, en nécessités de la vie et dont nous jouissons tous, n’a certes été improvisé: il a fallu bien du mal, de la persévérance, des sueurs, des sacrifices et l’expérience surtout de bien des siècles pour en venir au point de produire, créer, façonner de cent mille manières toutes les choses que vous voyez. Ce qui vous charme et vous séduit, brille le plus à vos yeux, l’or même et le diamant, tout n’était, à son état primitif, qu’objet brut et grossier. Où en serions-nous donc, si nos pères s’étaient dit, à propos de toutes choses. «A quoi bon faire ceci, travailler cela?»—Et vous-mêmes, pauvres petits êtres en naissant, que deviendriez-vous, si des soins maternels, de jour et de nuit, ne veillaient à votre existence, à votre santé, à tous vos moindres besoins; si nous ne mettions avec tant de sollicitude votre corps à l’abri des difformités; si nous ne façonnions si péniblement votre esprit et votre intelligence; si nous ne mettions sans cesse votre cœur en garde contre les impressions du vice? Tout cela est-il donc l’œuvre d’un jour? Pardon, mes amis, de cette longue digression; mais j’ai voulu vous faire comprendre que, pour arriver à faire le bien, il ne faut se laisser rebuter ni par les obstacles, ni par les dangers, ni par la peine; ainsi, par exemple, vous voilà convaincus d’avance que Timor est un pays abominable, où la terre tremble, où des volcans brûlent, où les hommes sont méchants, où l’on risque (ce que je ne vous avais pas dit encore) d’être dévoré à toute heure par d’énormes serpents. Oui, et nonobstant cela, Timor a encore un puissant attrait pour les Européens; son sol est fécond et riche; il se pare de tous les brillants végétaux de l’Inde; c’est de là que les Hollandais tirent leur camphre, leur vanille, leur benjoin. Ses forêts renferment en outre des bois précieux d’aloès et d’ébène; or, tous ces produits deviennent la source de grandes richesses; voilà pourquoi Timor, malgré tous ses inconvénients, est une île aussi fréquentée qu’aucune autre.

Mais revenons à ses habitants; les Malais passent une grande partie de leur vie à la chasse. Dès l’enfance, ils se sont habitués à des luttes, souvent corps à corps, avec les bêtes fauves qu’ils ont à détruire. C’est à ces exercices journaliers qu’ils doivent leur férocité; on ne livre pas impunément une guerre acharnée à des animaux féroces, sans qu’il reste toujours quelque chose de la bête fauve au fond du cœur. Au reste, de toutes ces chasses, la plus dangereuse encore est la chasse au boa. Rien de plus curieux, mais en même temps de plus terrible! Vous allez en juger; et, si par hasard mon récit vous effrayait quelque peu, rappelez-vous bien vite que ces affreux serpents-là ne sont pas à vos côtés, mais à quelques mille lieues de vous: ce qui devra vous rassurer.

Alors donc que le soleil lance sur Timor ses rayons de feu, et qu’une chaleur étouffante absorbe la nature, le Malais dévoré, brûlé, cherche un refuge sous les grands arbres de ses forêts; et là, par le calme solennel qui l’environne, il écoute si, du milieu de ces amas de feuilles desséchées qui jonchent le sol, il ne surgira pas tout à coup certain frémissement comme celui d’un corps qui se glisserait en rampant. Il regarde s’il ne verra pas au loin d’immenses ondulations serpenter dans les allées sombres. Oh! s’il apercevait cela, le Malais sentirait aussitôt battre son cœur tout à la fois de crainte et d’espérance, car il aurait deviné son plus cruel ennemi: le boa.

Parmi les forêts nombreuses qui avoisinent Timor, il en est surtout de célèbres pour les chasses qu’y font les insulaires. Ces hommes ont eu l’audace de planter leurs cabanes jusque dans ces repaires de reptiles. Ils vivent près d’eux, au milieu d’eux; quand, d’un bond, le boa peut les atteindre, d’un repli les broyer. Un boa a-t-il saisi sa proie (soit homme, soit buffle), il l’étreint dans ses immenses anneaux, l’enveloppe, l’étouffe, brise et pétrit ses os; cela fait, il ouvre son énorme mâchoire et y engloutit sa victime tout entière. Ah! c’est alors, seulement alors, que l’habitant de la forêt peut l’approcher sans crainte et lui plonger dans le corps son poignard empoisonné; car, après un tel repas, l’affreux reptile tombe toujours en un état de léthargie complète; et cependant, qui le croirait? ce n’est pas cet instant de sommeil si propice dont profitera le vrai chasseur de boa pour attaquer le monstre; ce n’est pas un adversaire repu, engourdi qu’il lui faut: il veut avoir affaire à un ennemi furieux et altéré de sang.

Toutefois, bien que les Malais n’attachent aucune espèce d’honneur à tuer le boa, une fois plongé en cet état, ils ne manquent cependant pas alors de le percer toujours de leurs flèches aiguës, trempées dans certain poison fort subtil qui découle d’un arbrisseau: le Bohon-oupas; sa mort est ainsi assurée; et, à son tour, il servira de pâture aux animaux de la forêt.

La chasse au boa offre d’autant plus de dangers, que les armes à feu sont impuissantes contre un pareil adversaire. Quelle balle pourrait jamais atteindre ce corps immense qui sans cesse se plie, se dresse, se courbe, tournoie en mille évolutions aussi rapides qu’imprévues? A peine, en effet, le chasseur aura-t-il entendu l’herbe sèche bruïre au loin sous les ondulations du reptile, que tout à coup, d’un seul bond, il lui apparaîtra, se balançant à la branche la plus élevée d’un arbre voisin, et prêt à fondre sur sa tête. Assurément, il faut être Malais, avoir vu souvent de près un ennemi si terrible pour n’être point, en pareil cas, glacé d’épouvante.

Souvent aussi le boa déserte ses forêts pour venir attaquer l’habitant de Timor jusque dans ses huttes grossières; alors il cherche, avec mille efforts, à se glisser à travers les joints de la cabane; il rampe, se rapetisse, s’allonge; s’il y pénètre enfin, oh! malheur à qui l’habite, malheur! point d’espoir de salut, il faut périr!

Ces sortes d’attaques devinrent insensiblement fréquentes au point de répandre partout la terreur. Le conseil de l’île organisa donc des chasses régulières pour accélérer la destruction des boas: on fit choix, pour de semblables expéditions, des hommes les plus intrépides, car il ne s’agissait de rien moins que de faire, jour et nuit, dans les forêts, une battue générale.

Un Anglais, poussé par une curiosité invincible, eut un jour la témérité de se mêler, en amateur, à une bande de ces chasseurs Malais; ceux-ci étaient, selon leur habitude, armés de criks à la lame fine, aiguisée, et de flèches disposées en éventail sur leur poitrine. On marchait depuis quelques heures à travers la forêt; le lugubre silence de cette solitude n’avait encore été jusque-là interrompu que par le vol sinistre de plusieurs oiseaux de proie. On marchait donc toujours, quand nos chasseurs entendent soudain bruire près d’eux un amas de feuilles sèches; et du sein de ces feuilles agitées, presque aussitôt ils voient serpenter un corps énorme: c’était un boa. A cet aspect, ils ont tressailli de joie, et l’Anglais a senti tout à coup un léger frisson parcourir tous ses membres. Mais déjà les Malais ont préparé leurs flèches; ils s’avancent à pas de loup pour surprendre l’ennemi. A un signal donné, mille dards pleuvent sur lui. Ainsi assailli de toutes parts, le monstre fait un soubresaut horrible; sa masse immense se déroule avec la rapidité de l’éclair; ses anneaux tour à tour s’allongent, se recourbent, s’enlacent; puis tout à coup son corps entier se soulève, et, de sa queue formidable, étreignant le sommet d’un arbre qu’il ébranle, il s’élance et l’enveloppe de ses anneaux de fer; alors la gueule du monstre est béante, ses yeux lancent de terribles éclairs; il se balance, tournoie incessamment, toujours prêt à fondre sur les malheureux chasseurs. Oh! alors notre pauvre Anglais n’a plus une goutte de sang dans les veines; cependant, chacun des Malais avait, du plus grand sang-froid, déjà pris position pour l’attaque. Les uns, placés derrière l’arbre, s’élancent armés de leurs criks et frappent à coups redoublés le reptile pour en venir à briser un de ses anneaux; efforts impuissants! Le boa fait alors retentir l’air d’un sifflement horrible; et, par un mouvement soudain, cramponnant sa mâchoire à l’arbre, il déroule ses anneaux, détache sa queue et la lance au loin avec fureur. Un homme a été frappé, balayé par elle, et cet homme, c’est le voyageur anglais; l’infortuné roule sans vie aux pieds des Malais, qui se précipitent à son aide. Mais le boa n’a que trop senti la résistance d’un corps, il se retourne, et, prompt comme la foudre, il s’abat sur sa victime, l’étouffe et broie ses os avec rage.

Les Malais restent d’abord glacés d’horreur à la vue de cette scène affreuse; mais, bientôt ne respirant plus que vengeance, ils assaillent en désespérés le boa de leurs flèches; ils le frappent à l’envi de leurs criks; celui-ci, blessé d’innombrables coups, cherche en vain à saisir de nouvelles victimes; ses yeux étincèlent de mille feux; il s’agite, se tord en bonds convulsifs... c’en est fait, il est vaincu; une fois encore il s’est dressé, furieux dans l’air, puis il retombe enfin épuisé sur le sol, en poussant un dernier et sourd frémissement.

D’abord les chasseurs ont entouré leur terrible ennemi, contemplé avec ivresse sa dernière agonie; mais, au milieu de leur joie, bientôt ils reculent devant le cadavre horriblement mutilé du malheureux Anglais. Leur victoire lui avait coûté la vie; ils revinrent donc fort tristes à la ville, après avoir rendu à l’étranger les honneurs de la sépulture.

Plus tard, le gouvernement de Timor, pour mettre un terme aux ravages toujours croissants des boas, qui finissaient par dépeupler la colonie, prit le parti désespéré de livrer l’île à un incendie général. Forêts et reptiles, tout brûla donc à la fois; et, au milieu de cette immense fournaise, à la lueur des flammes, on eût pu voir mille tourbillons animés, étranges, qui sifflaient, rugissaient, se tordaient en convulsions horribles: c’étaient les boas de Timor dont on faisait un vaste auto-da-fé.

Depuis ce jour aussi l’île est-elle bien moins infestée de reptiles: ce qui n’est pas toutefois une raison, mes enfants, pour que je vous engage à l’aller visiter vous-mêmes un jour, sans nécessité; il n’y a d’agréable que les choses utiles.

Henriette d’Angleterre.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |

| Ils descendirent ainsi l’Escalier de la Tourelle. | |

Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants.

Le 16 juillet 1646, à la tombée de la nuit, le château fort du comte d’Essex, à Exeter, retentissait des éclats d’une joie immodérée; le comte, suivi de ses principaux officiers, s’était absenté pour toute la journée; les soldats, abandonnés à eux-mêmes, mettaient à profit ce moment de liberté; il est vrai de dire aussi que, depuis le matin, on n’avait cessé de leur faire des distributions de viande et de vin, en leur disant que ces dons leur venaient des parlementaires, pour récompenser les troupes de leur dévouement à la cause de Cromwell, et célébrer la récente victoire de ce chef sur les partisans de la royauté.

Au nombre des domestiques chargés de la distribution des vivres, il en était un surtout dont le zèle à faire manger et boire les soldats paraissait infatigable; c’était un homme jeune encore, d’une figure sévère et douce à la fois; on le nommait Péterson; du reste, personne ne le connaissait parfaitement: il n’était que depuis peu admis parmi les gens du comte. Allant d’une table à l’autre, excitant les soldats, leur versant lui-même à boire, cet homme, d’après le plaisir qu’il éprouvait à voir l’ivresse gagner chaque convive, semblait possédé d’une autre idée que celle d’enivrer simplement des soldats.

Effectivement, quand il les vit enfin rouler tous ou à peu près sous la table, les uns plongés dans un état à ne plus rien voir et rien entendre, les autres, dans un sommeil lourd et profond, il les contempla, un moment, avec l’air d’un homme qui a réussi dans ses projets; puis, leur jetant à tous un regard de mépris, il s’achemina lentement et avec précaution vers une autre partie du château.

Lorsque ce personnage eut traversé bien des galeries et des appartements, monté, descendu plusieurs escaliers, il parvint à une tourelle entièrement isolée, à laquelle des portes massives, des croisées bardées de fer, donnaient toute l’apparence d’une prison.

C’en était une. Péterson en ouvrit la porte, saisit derrière cette porte un petit paquet de hardes, que probablement il avait caché là depuis quelques instants; puis, grimpant avec agilité un escalier roide et obscur, il arriva devant une porte qu’il ouvrit à l’aide de plusieurs clefs et en tirant plusieurs verroux, enfin il se trouva devant une femme pâle et tremblante, qui lui cria d’une voix émue: «Eh bien!

—Tout a réussi, madame, répondit respectueusement Péterson, grâce à la vente de vos bijoux; cet argent m’a servi à enivrer les soldats; je leur ai fait une distribution de vin et de viande, au nom de Cromwell, de sa récente victoire et des parlementaires; la ruse a eu un plein succès. J’ai fait répandre ces mêmes bruits dans la ville... toute la garnison est désarmée, jusqu’aux sentinelles qui dorment dans leur guérite; voici des vêtements de paysan pour la princesse; vite, vite, madame, il n’y a pas un instant à perdre, revêtons madame Henriette de ce costume et partons.»

A ce nom de madame Henriette, une petite fille de trois ans et demi, blonde et rose, s’avança vivement en s’écriant:

«Nous allons donc sortir de cette vilaine tour grillée; oh! oui, petite maman, partons.

—Chère enfant, reprit la comtesse Morton en déployant le paquet que venait de lui remettre Péterson, il faut d’abord endosser ces vêtements.

—Ces vêtements! dit la jolie enfant avec un sourire dédaigneux; mais ce sont des habits de paysan, et moi, je suis une princesse!

—Pauvre petite! répliqua madame Morton, tout en habillant Henriette; hélas! le fils d’un paysan est, en ce moment, plus heureux que toi.

—Oh! vous avez bien raison! petite maman, soupira l’enfant devenue soudain triste et soucieuse; les princesses sont bien malheureuses; d’abord, pas de papa ni de vraie maman... une bonne petite maman, c’est vrai, ajouta-t-elle en passant ses jolies mains autour du cou de madame Morton; mais, enfin, une petite maman n’est pas une maman pour tout de bon; puis, une chambre dont on ne sort jamais... tout plein de joujoux, c’est vrai, mais personne avec qui jouer... et puis, pas d’air!

—Comment, pas d’air, répéta madame Morton surprise.

—Est-ce que vous croyez, petite maman, dit Henriette, que je ne me suis pas aperçue que, lorsque vous vouliez de l’air, vous ouvriez la croisée; donc, l’air est dans le jardin, et non pas ici... ah! mon Dieu! que les petites princesses sont malheureuses!...»

Madame Morton soupira sans répondre; Henriette avait alors revêtu son petit costume de paysan; et certes, rien ne ressemblait moins à un enfant des champs que cette jolie petite fille, si blonde, si blanche, si délicate, et dont le front, le cou, les bras et les mains avaient le poli de l’albâtre.

Péterson, qui était sorti pendant la toilette de la princesse, revint sur ces entrefaites:

«Partons, partons, s’écria-t-il en entrant; le comte d’Essex ne sera de retour que demain; mais, s’il lui prenait fantaisie de revenir ce soir, nous serions perdus... La princesse est-elle prête?

—Oui, la princesse est prête, dit Henriette d’un ton boudeur, la princesse est prête, et bien mal costumée pour une princesse, on peut le dire.»

Péterson prit la princesse sur ses bras, et, lui recommandant le plus grand silence, il sortit avec elle de la chambre; madame Morton le suivit, inquiète et troublée, après avoir abaissé sur ses yeux le capuchon de son mantelet noir; ils descendirent ainsi l’escalier de la tourelle, tournèrent le grand bâtiment en se dirigeant vers une petite poterne qui donnait sur un chemin de traverse; la porte en était ouverte; deux chevaux se trouvaient là, tout sellés, tout bridés; Péterson monta l’un d’eux et assit Henriette devant lui; la comtesse s’élança sur l’autre avec toute la grâce et la prestesse d’une excellente écuyère, et les chevaux partirent au galop.

«Comme on est secoué, disait Henriette à Péterson... et puis, mal assise, ajouta-t-elle voyant que celui-ci ne répondait pas... et puis, il pleut, reprit-elle.

—Hélas! dit madame Morton qui avait entendu ses plaintes, les princesses ne sont pas toujours heureuses!

—On peut bien dire jamais, répliqua Henriette en soupirant à son tour et bâillant.

—Dieu est grand! ma fille, repartit la comtesse; il faut le prier pour votre mère et pour vous.

—Je ne demande pas mieux, petite maman, dit l’enfant;» elle joignit aussitôt les mains, et marmotta une petite prière que lui avait apprise madame Morton, sa gouvernante; mais le sommeil l’ayant surprise au milieu de sa prière, Péterson la couvrit de son manteau, et lui et la comtesse continuèrent leur route en silence.

Nos trois fugitifs voyagèrent ainsi plusieurs jours, en se dirigeant vers les côtes d’Angleterre et suivant toujours des chemins de traverse dans la crainte d’être poursuivis; et la pauvre petite Henriette qui, le premier jour, avait été enchantée de ce changement de position, commençait à regretter sa chambre bien close, quoique grillée, et cette solitude qui l’ennuyait tant.

Vers la fin du huitième jour, à l’entrée de la nuit, ils se trouvèrent devant une cabane isolée, non loin des bords de la mer. Madame Morton, épuisée de fatigue, ne se sentait plus la force de se tenir sur son cheval; Péterson frappa à la porte de cette cabane pour y demander l’hospitalité.

«Qui va là? répondit une voix enrouée et d’un ton de mauvaise humeur.

—De pauvres voyageurs surpris par la nuit, qui demandent un gîte pour une ou deux heures, reprit Péterson; il y a un enfant; au nom du ciel, ne nous refusez pas.»

A ce mot d’enfant, la porte s’ouvrit aussitôt; car l’enfance porte toujours avec elle une magie qui soumet les cœurs même les plus durs; et une vieille femme parut sur le seuil: «Entrez,» dit-elle simplement.

Péterson, qui était descendu de cheval, remit aux mains de la vieille la petite Henriette endormie; puis, ayant aidé la comtesse à quitter sa monture, il conduisit les deux chevaux dans une grange que lui indiqua cette femme, tandis que la comtesse pénétrait dans l’intérieur de la cabane.

C’était une misérable hutte de pêcheur, toute tapissée de filets; des poissons pendaient à des crocs. Quelques bottes de paille, étalées çà et là, prouvaient que ses habitants n’avaient pas d’autres lits pour se reposer.

Péterson était de retour à peine de la grange que la porte de la cabane s’ouvrit de nouveau, mais brusquement; et trois hommes parurent soudain: tous trois de stature colossale, à l’air farouche, vêtus de la même manière, armés de pistolets et de carabines; ce devait être le père et les deux fils.

«A souper, la mère!» crièrent-ils en entrant; mais, à la vue des étrangers qui s’étaient levés à leur approche, leur front se rembrunit.

Henriette, qui venait de se réveiller, les regarda avec effroi.

«Ce sont des voyageurs égarés, dit la vieille femme répondant ainsi aux regards inquiets de ces trois hommes; ils ont avec eux cette enfant: mais voici le souper,» ajouta-t-elle en posant sur la table une marmite pleine de soupe et un plat énorme de pommes de terre bouillies; puis une petite fille parut, tenant une cruche pleine de bière.

Quelques mots ayant été échangés entre la vieille femme et la petite fille à propos de sa lenteur à faire son service, Nelly (c’était le nom de la petite) s’en alla bouder et pleurer dans un coin.

Pendant qu’on prenait place à table et qu’on invitait le plus poliment du monde madame Morton à vouloir bien partager ce repas, Henriette s’approcha tout doucement de Nelly.

«Est-ce que tu es une princesse? lui demanda-t-elle de prime abord.

—Pourquoi? repartit la boudeuse.

—C’est que tu pleures et que je n’ai jamais vu pleurer que des princesses, reprit-elle naïvement; les autres enfants ne s’ennuient jamais.»

Ces paroles ayant attiré l’attention du plus âgé d’entre les trois hommes, il se tourna vers Henriette, et, remarquant avec surprise son ravissant et blanc visage entouré de sa couronne naturelle de beaux cheveux blonds, il s’écria:

«Quel bel enfant pour un enfant de paysan!

—Monsieur, riposta aussitôt Henriette d’un air de dignité offensée, je ne suis pas un paysan, mais bien une princesse, s’il vous plaît.

Madame Morton, qui n’avait pu prévoir cette repartie funeste, devint pâle; elle allait chercher à en détruire l’effet, lorsque le père l’interrompant brusquement: «Pensez-vous nous donner le change, madame, et ne voyons-nous pas à votre air, à celui de cette enfant, que vous êtes de grands personnages déguisés... Mille cartouches!... ne craignez rien: nous sommes des contrebandiers, mais non des espions, des délateurs.

—Messieurs, répondit la comtesse d’une voix émue: dans le fait, j’aime mieux me fier à votre bonne foi; sachez donc tout, et que notre confiance nous serve du moins de sauve-garde auprès de vous...» Puis, ayant un moment recueilli ses esprits troublés par la terrible indiscrétion de Henriette, elle ajouta: «Vous voyez en cette enfant madame Henriette-Anne d’Angleterre, la fille de notre infortuné roi, Charles I, et de Henriette-Marie de France, fille de Henri IV; malheureuse reine, comme elle s’est appelée si souvent elle-même! On la maria en 1625 (elle avait quatorze ans alors), au prince de Galles, Charles Stuart; véritable fille de Henri le Grand, elle était douée de toutes les vertus: douce et bonne, autant que noble et courageuse, on ne pouvait pas plus douter de sa parole que désespérer de sa clémence! Mon Dieu! qui ne l’a vue, lors de la peste qui affligea Londres! qui ne se la rappelle prodiguant indistinctement ses charités à tous les sujets de son époux? Et quand le feu des discordes civiles et religieuses se ralluma; quand on se révolta en Écosse, en Angleterre; quand le roi eut à combattre ses propres sujets, n’accusa-t-on pas la reine de tant de maux?... et comment cette noble fille de Henri le Grand répondit-elle à tant d’outrages?... par des bienfaits, par des preuves constantes de bonté, de sagesse et de fermeté. Enfin, lorsque les rebelles croissant chaque jour en audace, en puissance, Charles I fut obligé de fuir Londres et de se séparer de sa femme, quelle conduite admirable ne développa-t-elle pas encore, cette jeune et infortunée reine d’Angleterre! Oh! laissez-moi vous raconter cela, poursuivit madame Morton lisant sur les visages basanés de ses convives l’émotion que son récit faisait naître; laissez-moi vous parler de cette noble femme, que j’ai si souvent entendu calomnier. Sous prétexte de conduire, en Hollande, la princesse royale, sa fille aînée, mariée depuis peu à Guillaume, prince d’Orange, il fut convenu que la reine irait y chercher des secours d’armes et d’argent. Une furieuse tempête l’assaillit à son retour; mais, au milieu des éclairs et de l’ouragan, rien ne put lui faire quitter le pont du navire; ranimant de la voix et du geste le courage abattu de l’équipage, elle disait avec un air de conviction qu’elle communiquait aux autres: «Les reines ne se noient jamais.» Bientôt, après avoir perdu deux vaisseaux et une grande partie des munitions qu’elle apportait, Henriette fut rejetée sur les côtes de la Hollande; et, au bout de quinze jours, elle se confiait encore aux hasards de la mer, aux rigueurs de l’hiver; enfin elle débarqua en Angleterre, où l’attendaient de nouveaux périls. Les ennemis, instruits de son arrivée, assaillirent avec le canon la maison qui lui servait d’asile; et elle n’échappa à cette mort inévitable que par un miracle inouï. A peine en sûreté, elle défendit de poursuivre les auteurs de ce coupable attentat. Ainsi, en cette occasion comme dans toutes celles qui se succédèrent pendant une année entière, cette femme admirable montra constamment un courage supérieur à son sexe et à sa fortune, un zèle ardent pour la cause du roi son époux, une clémence qui, plusieurs fois, lui gagna des partisans, même parmi les rebelles... Mais, hélas! elle touchait encore au moment d’être mère; les fatigues de son état l’obligèrent à quitter le roi, qu’elle avait jusqu’alors accompagné en tout lieu. Après de longs et touchants adieux, Henriette alla chercher un refuge à Exeter: c’est là que je vis cette souveraine des Trois Royaumes manquer des premières nécessités de la vie, et avoir recours à Anne d’Autriche pour lui envoyer jusqu’aux moindres choses dont elle avait besoin, et, de plus, vingt mille pistoles, qu’elle fit aussitôt passer au roi son époux... Cette chère petite princesse,» reprit madame Morton en posant sa blanche main sur la belle tête blonde d’Henriette, qui écoutait sa gouvernante avec une attention si soutenue, qu’elle ne touchait même pas, quoique mourant de faim, aux aliments qu’on avait placés devant elle; «cette chère petite princesse vint au monde le 16 juin 1644, il y a aujourd’hui trois ans et un mois; et dix-sept jours après, sa mère, à peine rétablie, menacée qu’elle était par l’approche de l’armée révoltée, sous le commandement du comte d’Essex, fut obligée de fuir, et de passer secrètement en France, après avoir confié la jeune princesse à mes soins. Accueillie en France avec tous les honneurs qui lui étaient dus, cette noble et malheureuse reine n’est préoccupée que du déplorable état du roi, de ses enfants et de l’Angleterre... Je suis la comtesse Morton, gouvernante de madame Henriette; grâce à ce serviteur fidèle et dévoué, ajouta-t-elle en désignant Péterson, j’ai réussi jusqu’à ce jour à soustraire cette chère enfant aux factieux; je voudrais la conduire en France, auprès de sa mère; le vaisseau qui doit nous y transporter est près de ces côtes, mais comment aller le rejoindre?

—Et dans ma barque, donc! répliqua le chef de la cabane.

—Oh! monsieur, s’écria la comtesse partagée entre la crainte et l’espoir; monsieur, si nous nous fions à vous, qui nous dit que vous ne nous trahirez pas?»

Un nuage passa sur le front du contrebandier et de ses fils; le plus jeune répliqua brusquement:

«Si vous ne vous fiez pas à nous, pourquoi vous reposer dans notre cabane?... savez-vous si nous n’avons pas déjà envoyé quelques voisins auprès des émissaires de Cromwell pour prévenir que la fille de Charles I est en notre pouvoir?...

—Tom... Tom...» cria le père en frappant du poing sur la table et montrant à son fils la pâleur soudaine répandue sur les joues de madame Morton; «c’est mal ce que tu dis là... mais tu es jeune, toi, tu ne sais pas que le malheur rend méfiant... Madame, ajouta-t-il en se tournant vers la comtesse, mes enfants et moi n’entendons rien aux affaires du royaume, et il nous importe fort peu de crier: vive le Prétendant ou vive Charles Stuart; notre royaume c’est nos filets; notre roi, c’est la mer; notre politique, c’est la manière de prendre plus ou moins de poissons; nous joignons à cela un peu de contrebande, seulement parce qu’il faut vivre, et que nous ne comprenons pas trop quel tort nous faisons au chef de l’État en introduisant dans son royaume, d’une manière ou d’une autre, quelques litres d’eau-de-vie de plus... Mais, foi de Tom Muller, fils d’André Muller, et père de Jacques et de Tommy Muller, vous pouvez vous fier à nos bras, madame.

—Et je le crois, dit la comtesse en se levant; partons.

—Partons,» répétèrent les trois pêcheurs en se levant; et, pendant que l’un des fils saisissait les rames et la voile, l’autre les filets, comme pour aller à la pêche, Péterson se chargeait d’Henriette, qu’il enveloppait dans son manteau; le vieux Muller offrit son bras à la comtesse.

«Appuyez-vous sur moi, madame, lui dit-il, le terrain est glissant, et nous avons une petite côte à descendre pour gagner le rivage.»

En arrivant au bord de la mer, ils purent distinguer un navire qui se tenait en panne, n’attendant que le moment de lever l’ancre; la barque des pêcheurs y amena les fugitifs; et, le lendemain, la vue des côtes de la Normandie rassura madame Morton, en lui prouvant qu’elle n’avait plus rien à craindre pour la jeune princesse.

Henriette trouva sa mère installée au Louvre, avec son frère, qui fut depuis Charles II. En voyant cette reine infortunée constamment pleurer, la pauvre enfant fut confirmée davantage dans l’idée que les princesses n’étaient pas heureuses. Effectivement, bien que la reine d’Angleterre eût d’abord été accueillie au Louvre avec tous les honneurs dus à la fille de Henri IV, à force d’envoyer des secours d’hommes, d’argent et de vaisseaux à son mari, elle se trouva bientôt réduite à manquer elle-même des choses les plus nécessaires à la vie. Ce fut alors, en 1649, qu’elle reçut la nouvelle de l’assassinat de Charles I, de ce roi, dit Bossuet, clément jusqu’à être obligé de s’en repentir. Pour dérober à tous les yeux ses douleurs et son infortune, elle se retira dans une maison de Chaillot, où, en vertu de lettres patentes, un couvent de la Visitation fut fondé sous son nom; elle y donna l’exemple de toutes les vertus; mais les troubles civils de la Fronde la forcèrent à revenir au Louvre. La postérité aura peine à croire qu’un jour, au mois de janvier, une petite-fille de Henri IV ne put se lever, faute d’un fagot pour allumer du feu; et c’est pourtant ce qui arriva à la jeune Henriette. A l’époque dont nous parlons, le cardinal de Retz étant allé faire visite à la reine, la trouva dans la chambre de sa fille: «Vous voyez, dit-elle au cardinal, je viens tenir compagnie à Henriette: cette pauvre enfant n’a pu se lever aujourd’hui faute de feu.»

Ce fut sans doute à cette éducation donnée par le malheur que cette jeune princesse puisa cette douceur et cette aménité qui l’ont rendue l’une des princesses les plus aimables dont la cour de France conserve encore le souvenir.

Pendant quelque temps, Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, et la reine d’Angleterre parurent désirer que ce monarque choisît Henriette pour épouse; mais il la trouva trop jeune. Ce fut peu de mois après le traité des Pyrénées que le mariage de Henriette se conclut avec Philippe de France, duc d’Orléans, frère de Louis XIV; les époux furent unis le 31 mars 1661, dans la chapelle du palais royal, sans aucune pompe, à cause du carême.

Hélas! heureuse alors, elle ne jouit pas longtemps du bonheur que causent l’affection qu’on éprouve et celle qu’on fait éprouver.

Un dimanche, le 29 juin 1670, deux cris retentissaient tout à coup dans Saint-Cloud: Madame se meurt! madame est morte!—Ces deux cris se succédèrent rapidement.

Le matin, la princesse se plaignit d’une douleur au côté et d’une douleur dans l’estomac; à sept heures du soir, elle demanda un verre d’eau de chicorée qu’elle prenait depuis quelques jours. A peine l’eut-elle bu que les douleurs redoublèrent et allèrent toujours en croissant. Madame demanda son confesseur, et le curé de Saint-Cloud vint; elle se confessa sans permettre à la femme de chambre, qui soutenait ses oreillers, de se retirer; le roi arriva de Versailles à onze heures du soir, et passa tout de suite chez sa belle-sœur, à laquelle il dit adieu en pleurant. Madame vit bien qu’elle se mourait; elle accepta ses souffrances avec résignation; elle rendit le dernier soupir, en véritable chrétienne, à trois heures du matin, à peine âgée de vingt-six ans.

Dans l’histoire de France, que vous étudierez plus sérieusement un jour, il se présente, mes enfants, une circonstance singulière qu’il est bon de vous faire connaître. Déjà, vous savez indubitablement que la nomenclature de nos rois se divise en trois races: les Mérovingiens, les Carlovingiens et les Capétiens. Vous n’ignorez pas non plus que cette dernière race, qui dure encore, tient, dans notre histoire, la place la plus importante, tant par la nature des hauts faits qu’elle a accomplis, que par le grand nombre de rois qu’elle a donnés à la France: lequel ne s’élève pas à moins de trente-huit jusqu’à nos jours. Or, c’est dans cette race que se rencontre l’étonnante particularité que je vais vous signaler.

Cette grande famille des Capétiens, dont le chef régnait il y a mille ans, a formé trois branches distinctes: celle des Capétiens directs, celle des Valois et celle des Bourbons, qui s’est tout récemment subdivisée, en 1830, en Bourbons d’Orléans. Eh bien! chacun de ces trois grands rameaux a fini par trois frères rois, et chacun de ces trois frères rois, dans les trois branches, a été plus ou moins malheureux, soit dans sa vie privée, soit dans l’administration du royaume: c’est ce que vous allez voir.

Philippe IV le Bel, troisième roi de la branche des Capétiens, mourut en 1314, laissant trois fils: Louis Hutin, comte de Champagne, Philippe le Long, comte de Poitou, Charles le Bel, comte de la Marche, et une fille, Isabelle, dont le mariage avec Édouard II, roi d’Angleterre, devint pour la France la source de grands et longs malheurs.

Louis Hutin, l’aîné des trois frères, succéda à son père sous le titre de Louis X; il mourut après un règne de deux ans, en 1316, ne laissant de sa première femme, Marguerite de Bourgogne, qu’une seule fille, nommée Jeanne, à qui appartenait de droit la couronne. Mais, habitués à se voir gouvernés par des rois, et craignant sans doute de se déshonorer s’ils obéissaient à une femme, les Français, par une décision injuste, déclarèrent les femmes inhabiles à régner. Ils s’étaient fondés sur un article d’une vieille loi des Francs, la loi salique, laquelle exclut les femmes du partage de la terre salique, c’est-à-dire d’une certaine portion des terres conquises; cette loi salique a, depuis, été appliquée sept fois.

Jeanne fut donc exclue du trône; et, comme sa belle-mère, Clémence de Hongrie, seconde femme de Louis X, était près de donner un héritier à la couronne quand Louis Hutin mourut, Philippe le Long, comte de Poitou, fut nommé régent du royaume, jusqu’au jour où la naissance de cet enfant détruirait par son sexe toutes les incertitudes, en affermissant ou non la couronne sur la tête du régent. Au bout de six mois, la veuve de Louis X mit au jour un fils, qui fut proclamé roi de France, sous le nom de Jean I posthume (c’est-à-dire né après la mort de son père); mais Jean ne vécut que sept jours; en conséquence, la couronne passa légitimement au second fils de Philippe IV le Bel, Philippe le Long, comte de Poitou, qui prit dès lors le titre de Philippe V.

Après six ans d’un règne malheureux, celui-ci mourut, laissant deux filles naturellement exclues du trône par la loi salique. La couronne échut donc au troisième fils de Philippe le Bel, Charles, comte de la Marche, qui s’appela Charles IV le Bel.

Comme son dernier frère, Charles IV ne régna que six ans; comme lui aussi n’eut-il que des filles, de sorte qu’il fut le dernier des Capétiens directs.

Ainsi finit, par trois frères rois, cette première branche des Capétiens.

Mais ce qu’il y a ici de plus remarquable encore, c’est, indépendamment de l’extinction de leur race et par les mêmes causes, l’étonnante similitude de destinée pour ces trois frères. Tous trois moururent jeunes: Louis à vingt-six ans, Philippe à trente, Charles à trente-quatre. Tous trois eurent à punir un même genre de crime chez leurs femmes: Louis fit étrangler Marguerite de Bourgogne, au Château-Gaillard, où elle avait déjà subi une captivité de deux années; Philippe pardonna à la sienne, Jeanne de Bourgogne, et la reprit avec lui, tandis que Charles, après s’être séparé de Blanche de Bourgogne, sœur de Jeanne, la relégua dans un monastère, où elle finit ses jours dans la plus austère pénitence. Les trois frères avaient également été détestés de leurs sujets à cause des lourds impôts dont ils les accablaient et de l’altération fréquente qu’ils firent subir aux monnaies. Enfin, aucun des trois n’eut, comme nous l’avons vu, de fils pour successeurs; la naissance de Jean n’ayant eu, en réalité, aucun résultat. Une ancienne chronique dit à ce sujet: «La Providence divine ne voulut pas accorder de descendants à ceux qui avaient saccagé le royaume par tant d’exactions et de violences.»

La branche des Valois succéda à celle des Capétiens. Philippe VI monta sur le trône à la mort de son cousin Charles IV le Bel. Il fut le premier de cette famille royale sous laquelle tant d’événements heureux ou malheureux pour la France devaient s’accomplir.

Henri II fut le dixième roi de cette branche; il mourut en 1559, des suites d’une blessure que lui fit Montgommery dans un tournoi, laissant, de Catherine de Médicis, quatre fils, dont aucun n’eut de postérité, et dont trois seulement régnèrent, le duc d’Alençon, le plus jeune d’entre eux, étant mort avant Henri, son troisième frère. François II, l’aîné, ne régna que dix-sept mois, n’eut pas d’enfants de sa femme Marie Stuart, de sorte que la couronne passa à son frère Charles IX, âgé seulement de dix ans et demi. Marié à Élisabeth d’Autriche, celui-ci n’eut qu’une fille; et, lorsqu’il mourut en 1574, Henri, troisième fils d’Henri II, accourut de Pologne dont il avait été nommé roi, pour ceindre la couronne de France, sous le nom de Henri III. Comme François II, il n’eut pas d’enfants, et en lui s’éteignit la branche des Valois.

De même que les trois derniers Capétiens, ils furent tous trois malheureux, et rendirent la France plus malheureuse encore. Sous la funeste influence de leur mère, Catherine de Médicis, méchante femme, qui avait su s’emparer de leur esprit et les dominer, ils accablèrent leurs sujets des maux les plus cruels: la Saint-Barthélemi, ou massacre des protestants ordonné par Charles IX, sera une tache aussi ineffaçable de ce règne que la guerre civile de la ligue, qui désola sans interruption celui de Henri III. Et maintenant, comment s’éteignit la race des Valois? François II mourut à dix-huit ans, d’un abcès à l’oreille; Charles IX, à peine âgé de vingt-quatre ans, périt de phthisie ou d’empoisonnement, déchiré de remords, misérable et chargé de l’exécration publique; enfin, à trente-neuf ans, Henri III fut assassiné à Saint-Cloud par le fanatique Jacques Clément.

La branche des Bourbons eut beaucoup de peine à s’asseoir sur le trône de France. Henri IV, élevé dans la religion protestante, n’y monta, longtemps après la mort d’Henri III, qu’après avoir abjuré sa croyance. Ses successeurs furent Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, dont l’histoire vous est sans doute connue.

Indépendamment de plusieurs filles, Louis XV eut un fils Louis dauphin, qui mourut, regretté de toute la France, avant son père, et laissant trois fils: Louis, duc de Berri; Louis, comte de Provence, et Charles, comte d’Artois.

A la mort de Louis XV, en 1774, la couronne échut de droit, toujours d’après la loi salique, au préjudice de ses filles, à l’aîné de ses petits-fils, le duc de Berri, qui fut Louis XVI. Celui-ci, avec une fille, la duchesse d’Angoulême, qui vit encore, n’eut que deux fils, morts, le premier à onze ans, et le second à dix, en sorte qu’après les divers événements accomplis pendant la Révolution, sous la République et sous l’Empire, la couronne échut au frère de Louis XVI, Louis, comte de Provence, qui se fit appeler Louis XVIII, et non Louis XVII, parce que le second fils de son frère, quoique mort à dix ans, avait cependant survécu de deux années à son père.

Louis XVIII étant mort sans enfant, en 1824, Charles, comte d’Artois, troisième frère, monta sur le trône sous le nom de Charles X.

Comme chez les Capétiens et les Valois, le sort de ces trois frères a été malheureux. Louis XVI est mort, comme un martyr, sur l’échafaud, en 1793; Louis XVIII eut, jusqu’à sa mort, à lutter sans cesse contre la fureur des partis; enfin, Charles X est mort tout récemment sur la terre d’exil.

Voilà un rapprochement historique assurément fort triste, mais en même temps bien extraordinaire.

Dans un beau pays des Indes vivait un puissant génie, l’effroi des méchants par ses formes gigantesques. Mais, s’ils tremblaient de lui déplaire, craignant l’effet de sa vengeance, en revanche le Génie était adoré des bons, qui se reposaient sous sa protection juste et paternelle.

Dans ce même pays vivait un savant nommé Phanor, que ses vastes connaissances auraient rendu l’admiration de tous, si son orgueil insupportable ne l’avait fait détester lui, et même la science qu’il professait. Il faisait un tel abus de cette science, qu’il en était venu jusqu’à nier l’existence de Brama[1]! Le génie souffrait d’entendre ainsi raisonner le docteur, car ces faux raisonnements pouvaient entraîner la jeunesse simple et ignorante qu’il enseignait.

Un jour donc, il se présente devant lui, pendant qu’il faisait un cours à ses disciples: il l’écoute parler, propose avec douceur quelques objections, auxquelles Phanor répond par de si grands mots, que tout son petit auditoire, étourdi et ravi, à proportion qu’il comprenait moins, l’applaudit à tout rompre.